Este sección del blog se edita para el trabajo con los alumnos de la asignatura Geografía Urbana y Rural de 2° del I.S.F.D.C. N°2- Termas de Rio Hondo . Cualquier visitante de esta página está también invitado a dejarnos sus comentarios y sugerencias.

Geografía Urbana y Rural. 2°Año.

Introducción: el “espacio geográfico”, nace de la iniciativa humana, siendo el medio natural el substrato de lo sustenta y hace posible su construcción. El espacio así entendido, constituye un hecho social; es el producto y expresión de una sociedad que se organiza para alcanzar sus objetivos. Más allá de esta consideración, el espacio geográfico es también el medio que hace posible –a través de agentes- la reproducción social que incluye la idea de evolución en el tiempo. Otra aceptación hace entender el espacio como objeto de consumo dentro de un sistema económico -el capitalista en este caso- convirtiéndose en mercancía para cuyo uso se paga y también se obtienen beneficios.

Inicialmente podemos reconocer al espacio geográfico como, heterogéneo, diverso, dinámico, con historicidad. Éste espacio geográfico admite distintas clasificaciones: una de ellas puede ser la que atiende a los factores y componentes: económicos, políticos, sociales. También, y en función del tipo de estructuras resultantes se puede diferenciar entre espacios urbanos y rurales, atendiendo a la oposición campo-ciudad.

El estudio del espacio geográfico según esta última categoría, es abordado por dos ramas específicas desde ya más de un siglo, vienen sistematizando conocimientos específicos: una, la geografía urbana, uno de los campos disciplinares que más evolucionó en los últimos años y, otra, la geografía rural, que cambió rotundamente su concepción tradicional, en esencia limitada casi con exclusividad a lo agrario, para variar y ampliar su problemática de su análisis. En estas dos categorías es posible particularizar y caracterizar la configuración de los territorios en la actualidad.

Eje 1, “Hacia un mundo de ciudades”. El proceso de urbanización.

Clase 1, 2 y 3.

Resumen. Complementados con otros textos.

Unidad 1: El estudio de la Geografía Urbana

° La Geografía Urbana es una de las más jóvenes, se inicia en la segunda mitad del siglo XX y tuvo débiles resultados hacia los años 50, en que dependían de temas rurales y regionales.

° A partir de los ´60, se produce una reactivación con la denominada Revolución Teorética y Metodológica que experimenta la geografía.

° El resultado fue la denominada “Nueva Geografía”, que dedica un gran interés a los estudios urbanos y a su vez agrupa a una gran cantidad de geógrafos frente a otras ramas de la geografía humana.

° Hay un crecimiento experimentado en las últimas décadas, que explica la cantidad y diversidad de estudios, así como el número de subespecialidades dentro de la propia geografía urbana.

1.2 Etapas históricas

° En el pasado, la ciudad constituía un dato más de un inventario que se practicaba de las diversas áreas de la superficie terrestre.

° En la segunda mitad del siglo XX, es el momento de aparición de los estudios sociales, y era un clima propicio para suscitar el interés de los geógrafos como sucedía en Alemania.

° El contexto ideológico del momento, el “determinismo ambiental”, condujo a aproximaciones tendientes, a conocer las relaciones entre el medio físico, el entorno y las ciudades.

1.3 Surgen dos términos

Son los dos primeros conceptos que se incorporaron a la geografía urbana.

Emplazamiento: lugar físico sobre el cual se establece y asienta una ciudad. Equivale a sitio, y difiere del término situación.

Situación: conjunto de datos geográficos (físicos y humanos) que han contribuido al desarrollo de un asentamiento humano.

En torno a ellos se especulaba sobre las relaciones causales que explican el crecimiento o decadencia de los núcleos urbanos.

Ratzel: uno de los iniciadores, se preocupó por el papel que desempeñaba el entorno en las ciudades y su distribución sobre la superficie terrestre.

Taylor: quien en 1949 todavía se declaraba determinista, comenzó a identificar la importancia del emplazamiento de las ciudades, junto a la existencia de factores físicos explicativos, como: relieve, clima; incorporaron también lo cultural, lo social, principalmente, como por ejemplo, las rutas de transporte.

El posibilismo: defendida por autores como Brunhes y Sorre, constituyeron la alternativa siguiente. Se fijan en el entorno físico, pero valoran de forma más acentuada los aspectos humanos de las ciudades.

Brunhes, adoptando el criterio económico, ve la ciudad como forma improductiva de ocupación del suelo, es decir, no descubre su capacidad productiva. El interés y la importancia de los estudios regionales, motiva trabajos tendientes a conocer la interdependencia de la ciudad con su entorno espacial, adoptando una aproximación ecológica. Su localización es el conjunto de singulares circunstancias históricas que, hay que conocer y analizar en cada caso.

Durante el último tercio del siglo XX, y en adelante, otros especialistas se interesan por el estudio interno de la ciudad, su estructura, los usos del suelo, su precio, quién lo habita, etc.

La evolución de los asentamientos es el resultado de la aparición o desaparición de procesos que explican, además, su forma y distribución en el espacio.

Los geógrafos se interesan por los cambios y la capacidad a las nuevas demandas, frente a las visiones más estáticas del pasado. Se acentúa su importancia económica asociada al desempeño de unas funciones o servicios. Su éxito en el desempeño de dichas funciones conduce al crecimiento de la ciudad, o a su fracaso o decadencia.

El centro de la ciudad es: sede de empresas y organismos cuyas decisiones afectan al área circundante y a las otras ciudades dependientes.

El lugar central, jerarquía, tamaño, número y distribución de los asentamientos, las leyes que rigen tales distribuciones, las fuerzas gravitatorias que se producen entre la ciudad y el espacio próximo, son algunos de los temas que surgen a partir de los años 50.

En cuanto a la conducta en las ciudadanos, la toma de decisiones, la percepción y mapas mentales de los habitantes, es llevada a cabo o estudiada, por la geografía de la percepción y comportamiento.

Los geógrafos radicales analizan con mayor profundidad algunos de los problemas permanentes: pobreza, el deterioro, el crimen y la delincuencia, la desigualdad, segregación, accesibilidad a los servicios sociales brindados por las ciudades, etc.

Los geógrafos humanistas, abogan por la necesidad de conocer los sentimientos, las sensaciones y actitudes que se generan en los ciudadanos y que pueden ayudar a comprender algunos de los mecanismos existentes en la realidad urbana.

1.4 ¿Qué es ciudad?

Es difícil debido a la complejidad, la naturaleza cambiante de la misma y la heterogeneidad de los fenómenos que alberga. Los criterios se apoyan en criterios cuantitativos y cualitativos, así como en realidades mucho más amplias y dialécticas de las que la ciudad es un componente, por ejemplo, la dicotomía campo-ciudad.

1.4.1 Criterio cuantitativo. Se basan en la adopción de unas cifras para la consideración de ciudades. Las cifras corresponden al número de habitantes que residen en un núcleo o conglomerado. Su consideración dependen de las ciudades, por ejemplo: Países nórdicos, 250 hab.; Australia, 1000 hab.; Estados Unidos, 2500 hab.; España y Turquía, 10000 hab.; Japón, 20000 hab.; Argentina, 2000 hab.

Pero esto entraña riesgos, porque cada vez más población que trabaja en la ciudad vive fuera de ellas, a veces los límites administrativos son rebasados tanto por los habitantes como por las actividades productivas. Ambas se van extendiendo más allá del núcleo originario.

1.4.2 Criterio cualitativo. Los sociólogos se fijan en el estilo de vida y los comportamientos de la sociedad urbana. Los economistas y políticos, se fijan en la naturaleza de las actividades económicas que se llevan a cabo en su seno, en su legislación y normas existentes.

Los geógrafos expresan y utilizan en sus trabajos definiciones y aproximaciones que las podemos clasificar en:

a)Genéticas: pone énfasis en la historia de la ciudad, los cambios y etapas, permite explicar la aparición, desarrollo y estructura interna del núcleo.

b)Morfológicas : se centran en las descripciones de los diferentes elementos que configuran e integran el paisaje urbano. Suele acentuar la personalidad, el carácter excepcional y único de los urbano frente por ejemplo, a hechos rurales.

c)Funcionales: Se refieren al desempeño de las actividades de la ciudad, de la naturaleza comercial, administrativa y sociocultural.

1.5 De la síntesis de todas ellas, podemos decir que:

La ciudad es una organización socioeconómica. Es resultado de la especialización del trabajo de sus habitantes.

Es una localización o focos de actividades y flujos que producen en el espacio.

Es un nudo de redes de transporte y comunicaciones que facilitan la accesibilidad e interacción entre ellos y los fenómenos situados en el espacio circundante.

Todo ello produce como resultado: formas, paisajes urbanos, acción de fuerzas y mecanismos que lo van alterando.

La adopción del criterio espacial para el estudio de todos esos fenómenos, es para muchos geógrafos, lo que diferencia a la geografía de las otras ciencias sociales.

Prof. Hugo R. Manfredi

Unidad 2: Orígenes de la ciudad

Clase, 4,5 y 6

Resumen. Complementados con otros textos.

2.1 Se distinguen 3 épocas según región y cultura:

° La más larga, abarca desde los orígenes hasta la primera Revolución Industrial.

° Desde el impacto de la Revolución Industrial y todas las transformaciones desencadenadas.

° Comprende las últimas décadas del siglo XX y principios del XXI.

Todas estas etapas van con explicación-ampliación, localización y ejemplificación. Se utiliza como texto complementario, “Revoluciones culturales”.

2.2 Teoría sobre el origen urbano

2.2.1 Bases Naturales:

° Alguna hacen referencia a los factores naturales (ambientales), es una corriente ecológica, que se enmarca en el determinismo y son clave dos elementos: clima y agua.

° Alguno pensaron que la ciudad surgió en el medio oriente: primeros asentamientos en la media luna fértil, entre los ríos Éufrates y Tigris, donde el agua era abundante, clima propicio, suelos fértiles que permitía la agricultura en bañados (cultivos de cereales). Estas características son favorables para los asentamientos y de esta manera podían solucionar el problema del hambre.

° Luego se expande hacia otros lugares. El problema consistía en encontrar un lugar de origen y que todos los demás núcleos vendrían explicados por la difusión y extensión del fenómeno.

° En la actualidad, la explicación ambiental determinista ha dejado lugar a otras explicaciones.

2.2.2. Bases ambientales y organización social:

° El desarrollo de la civilización solo fue posible gracias a un escenario para la existencia, en aquellas áreas o regiones que contaban con esos recursos (clima, suelo), que le aseguraban la alimentación en tiempos sobrantes y le permitía dedicarse al hombre a otras tareas o labores.

° El progreso estaba determinado por la seguridad alimentaria, que llegaban con técnicas que le permitían mayor producción de alimentos (técnicas de regadío, técnicas de cultivo, selección de especies de mayor rentabilidad, organización social, organización de las labores, etc.

° Organización social: es la presencia de personas o instituciones, cuyo interés es velar por toda la comunidad, buscando la optimización.

° El tema de la producción y el uso de excedentes, como la forma de conseguirlos, basados en las organizaciones sociales, han suscitado un interés en los autores marxistas que explicaban el progreso de la sociedad y las transformaciones económicas que afectaron desde los orígenes de la civilización hasta la primera revolución industrial.

° Las teorías ambientales han sido denominadas también, “teorías hidráulicas” por la importancia que la técnica de riego tiene en la producción de alimentos.

° A más alimentos, la población es más creciente, por la intensificación de las labores, la diversificación de las funciones en el seno de la sociedad y la existencia de una clase dirigente y burocrática, que es organizadora de las normas y responsable de su funcionamiento.

2.2.3 Bases económicas:

° Otra teoría sobre los orígenes de los núcleos urbanos, descansa en la creación de lugares donde se producen intercambios de los productos y que sirve de dinamizadora de los cambios de la actividad comercial.

° El factor comercial de los núcleos es un factor de progreso, es decir, de mercados.

° Las encrucijadas (Caminos y rutas), fueron lugares propicios para la aparición y el desarrollo de los núcleos urbanos.

° Una vez establecidos, en estos núcleos hay un deseo de intercambiar y hay cada vez más demandas urbanas. El comercio más que una causa puede ser una consecuencia del establecimiento de los núcleos urbanos. Estos son organizadores a nivel local con su consiguiente aumento, a medida que se fueron perfeccionando otros instrumentos culturales.

2.2.4 Bases Militares:

° Funciones: defenderse de los enemigos. Contra los que podían atentar contra la seguridad.

° Había una necesidad de preservarse: creación de murallas, plazas fuertes.

° La necesidad de defensa sugiere la creación de grupos fijados a esa actividad y se forman los ejércitos.

° Había que proteger la riqueza de las ciudades y esto generaba rivalidad entre los núcleos, además había una necesidad imperial de dominio de pueblos o clases sociales.

° Esta etapa estaría en que, las ciudades creadas y elegidas al poco tiempo se descubrían sus ventajas e inconvenientes por la cuestión de los emplazamientos (topografía).

2.2.5 Bases religiosas:

° Sentimiento religioso, estas ciudades crecieron como santuarios, y estas religiones aglutinaban a los grupos sociales.

° Las ciudades eran sedes de las iglesias y residencia de los sacerdotes. Es el primer grupo social transformado en elite y se diferencia de otros miembros de la población.

° Disponían de los excedentes producidos.

° Eran sedes de la educación, les permitían estar por encima de las masas y gozar de la confianza de los poderosos.

° En las ciudades aparecieron templos o edificaciones destinadas al culto y que son explicativas de las formas de vida.

2.3 En síntesis:

° No existen causas únicas de explicación en el origen de los núcleos urbanos.

° Es una asociación de factores lo que haría que, en lugares y momentos aparecieron las ciudades.

Por Hugo R. Manfredi

Unidad 3: Las ciudades a través del tiempo

Clase, 7,8,9,10,11 y 12.

Resumen. Complementados con otros textos.

3.1 Las ciudades antiguas

India, Egipto, China, Andes Centrales, Mesopotamia (Éufrates y Tigris), etc., la mayoría de ellos crecieron independientes entre sí, es decir, que su surgimiento no sería resultado de un proceso de difusión de este modo de vida.

Compartían características comunes: Son centros de control político y social; sedes de complejos ceremoniales; residencia de las elites: que concentraban y distribuían el excedente agrícola de acuerdo con rituales religiosos; en ellos se desarrollaron conocimientos en áreas tales como astronomía, escritura y matemática: gracias a las cuales las sociedades comenzaron a basarse en el conocimiento y en la recolección regular y sistemática de datos.

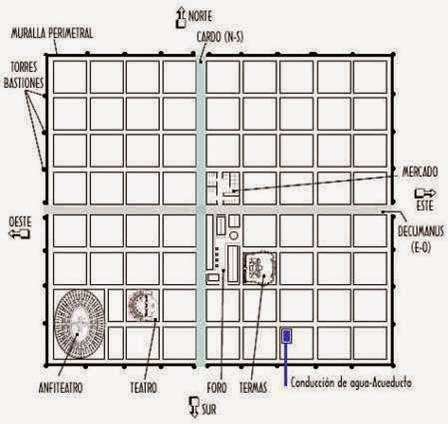

Bastantes similares, eran amuralladas, con una ciudadela donde se encontraban: el templo, el palacio y el granero central.

Casi todas ellas estaban localizadas a lo largo de grandes ríos y basaban su poder sobre el control de sistema de irrigación.

3.2 Las ciudades comerciales

Durante la Edad Media, al menos en Europa, las ciudades decayeron y la vida se volvió predominantemente rural, en el marco de la organización del sistema feudal.

La vida urbana en el mundo islámico, en China y en Centroamérica, continuó siendo de enorme relevancia, por ejemplo la ciudad azteca de Teotihuacán, alcanzaba los 200 mil hab.

Entre los siglos X y XII, el mundo medieval comenzó a transformarse a partir del: crecimiento del comercio; el desarrollo de la producción artesanal; la creación de una economía monetaria; y el surgimiento de una clase mercantil.

Las ciudades reasumieron las funciones de centros comerciales, culturales y de vida comunitaria. La mayoría de ellas eran aun pequeñas, con una definición de lo urbano y lo rural a partir de la delimitación establecida por las murallas, pero con intercambios de productos entre el campo y la ciudad.

En este contexto, algunos centros mayores emergieron en Europa occidental, como nodos de articulación de vastos movimientos comerciales: Brujas, Venecia, Amberes, Génova y Ámsterdam, fueron de manera sucesivas, entre los siglos XIV y XVIII, los puertos coordinadores del comercio ultramarino. Por ejemplo Ámsterdam, alcanzó los 200 mil hab. En el siglo XVIII y fue la cabeza del imperio comercial holandés, que incluía la circulación de mercadería producida en Asia, África, América y Europa.

Estas ciudades comerciales fueron también: centros financieros (bolsas, bancos; mercados de productos; nodos de transporte (puertos) de un espacio cada vez más extendido.

3.3 Las ciudades capitalistas

Por la revolución industrial y la consolidación del sistema capitalista, produjeron profundas transformaciones urbanas. Desde entonces industrialización y urbanización fueron de la mano. La fábrica se constituyó en un nuevo elemento urbano y en torno a ella se agrupaban las viviendas de los trabajadores.

Las consecuencias fue, unas condiciones de vida deplorables: trabajo infantil, viviendas deficitarias, hacinamiento, enfermedades y la contaminación. Estas consecuencias formaban parte de la vida cotidiana en las ciudades europeas del siglo XIX. También más adelante en las metrópolis de los otros continentes.

Con el desarrollo de la urbanización se produjeron dos procesos simultáneos:

- Las fábricas demandaron trabajadores, lo que originó migraciones masivas desde el campo hacia la ciudad.

- El propio crecimiento urbano creó para los productos manufacturados un mercado que estimuló la actividad industrial.

La industrialización de los países (y las ciudades) en vías de desarrollo, provocó efectos similares a los producidos en las ciudades europeas.

Las principales capitales latinoamericanas, durante el siglo XX, tuvieron un crecimiento explosivo a causa de la Industrialización por Sustitución de las Importaciones (I.S.I.), aunque que no todos los países en vías de desarrollo han pasado por un proceso de industrialización.

A pesar de la diversidad de las ciudades capitalistas (en especial entre los países desarrollados y los que están en desarrollo), puede aceptarse que existen elementos comunes a todas ellas:

- La ciudad es el resultado de un proceso complejo en el que participan actores públicos y privados. El actor público, el Estado en sus distintos niveles de organización, es responsable por la ciudad en su conjunto, esto significa: garantizar las condiciones de vida de los habitantes urbanos, dotar de servicios públicos: educación y salud, dotar de infraestructura y equipamientos necesarios para la actividad productiva, regular la acción de los agentes privados a través de un conjunto de normas: por ejemplo, la zonificación para determinar tipos de actividades según el sector de la ciudad y con el nivel de intensidad.

- Es considerar en que la ciudad capitalista, la mayor parte del suelo urbano, está en manos de propietarios privados y, por lo tanto puede negociarse en el mercado inmobiliario. De allí se deriva el gran poder que los agentes privados, tienen en la producción de la ciudad.

- Otro elemento, es la formación de “economías de aglomeración”. Estas se producen cuando las empresas se localizan en un punto, unas junto a otras para compartir gastos comunes, tales como provisión de infraestructura (energéticas, de comunicación). Al mismo tiempo surgen las llamadas “economías de urbanización”, cuando las empresas obtienen ventajas por estar situadas en las ciudades. Por ejemplo, disponer de viviendas, de servicios, de transporte y de formación profesional para sus empleados.

La ciudad en su conjunto, por ejemplo, a través del funcionamiento del mercado inmobiliario o de viviendas construidas con objetivo social realizadas por el Estado, provee mecanismos de acceso a estos bienes que la empresa debería proporcionar si estuviese alejada de las áreas urbanas.

4. Otro elemento de la ciudad capitalista, es la existencia de mercados de trabajos complejos y diversificados. Es decir, se destacan las variedades de actividades económicas y las diferentes calificaciones y experiencias de los trabajadores. Hay que recordar que la propia sociedad capitalista, expresa profundas divisiones y antagonismos entre los sectores sociales. La ciudad no deja de ser escenario de esas contradicciones.

Por Hugo R. Manfredi

Trabajo práctico N°1:

- 1) Busquen en un diccionario, enciclopedias y manuales definiciones de ciudades y criterios para su delimitación. Organicen una presentación de las diferentes definiciones y compárenlas.

- 2) Teniendo en cuenta lo leído en las unidades 2 y 3, ¿Qué escalas de análisis (local, regional, nacional, mundial) serán más adecuadas para analizar la ciudad en los distintos momentos históricos presentados en los textos?

- 3) Busquen en las numerosas publicaciones existentes, la historia de la ciudad donde resides, destacando los elementos en distintos periódicos históricos (establece tu propia periodización o utiliza la de otros autores, con respecto a las periodizaciones).

- 4) Definan los siguientes conceptos: Crecimiento Urbano y Urbanización.

- 5) Lean el siguiente texto:

“El espacio de la ciudad se componen de tres espacios principales: el espacio de producción; el espacio de la vida social, que es el lugar de la actividad residencial y de la vida familiar; y el espacio de circulación, que es el lugar de los movimientos a través de la ciudad. Estos tres espacios están articulados en un sistema único por los mercados locales de trabajo, que establecen las conexiones entre los individuos y los empleos, y en los que se establecen los salarios. La expresión más concreta de estas conexiones en los mercados urbanos de trabajo es el desplazamiento diario de los trabajadores entre el espacio de producción y el espacio social de la ciudad…”. Adaptación de Scott Allen. “La economía metropolitana. Organización industrial y crecimiento urbano”. En Benko, G. y Lipietz, A. (org.). “Las regiones que ganan”. Valencia, Edic. Alfons, 1994. En Blanco, J., Fernández Caso V., Gurevich R. «Geografía Mundial Contemporánea. Los territorios en la economía globalizada». Edit. Aique, 2005.

a) Seleccionen tres ideas básicas del texto y ejemplificarlas con elementos y actores sociales concretos de la ciudad donde vives (Ciudad de Termas de Rio Hondo).

TEXTO COMPLEMENTARIO

“La ciudad y las enfermedades”

A lo largo de la historia de la humanidad, muchas han sido las pandemias, epidemias y enfermedades que han sufrido millones de personas: desde la Peste Antonina, la Peste Negra, la Viruela, las grandes pestes del siglo XVII y XVIII, la Fiebre Amarilla, la Gripe Española, SARS, Ébola.

Y entre ellas, un buen número de personajes célebres en cada una de las épocas habían fallecido debido a la propagación de muchas de esas enfermedades. En muchas zonas urbanas, por ejemplo durante la Edad Media, el único recurso para combatir las pestes eran las plegarias.

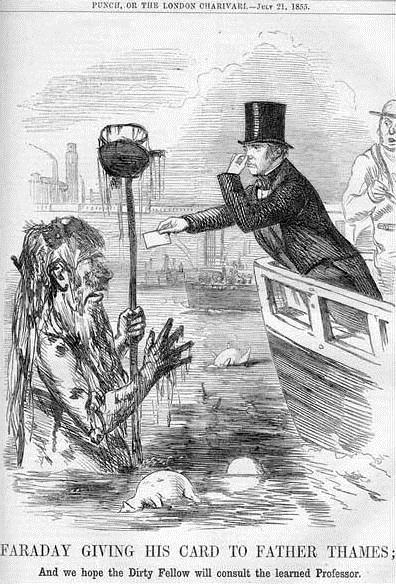

Los escritores que vivieron 400 o 300 años atrás describían las grandes ciudades europeas como lugares llenos de pilas de excrementos humanos, ríos fétidos y espesos por los desechos y baños cerca de ríos que contaminaban las vías fluviales. Veamos, “El gran hedor de 1858”.

“…Debemos remontarnos al siglo XIX para encontrar los inicios de lo que conocemos como redes de saneamiento en la actualidad. Si bien es cierto que ya en la época romana existía un sistema de alcantarillado rudimentario, este no tiene nada que ver con los sistemas que surgieron en las principales ciudades europeas a lo largo del siglo XIX y que tuvieron como principal catalizador el conocido como Gran Hedor de Londres de 1858. Para entender el origen de este capítulo de la historia de Gran Bretaña que terminaría por modificar la forma de vida de toda la sociedad europea de la época debemos echar la vista un par de años atrás.

A principios del siglo XIX, Londres se alzaba como la ciudad más poblada del planeta con cerca de 3 millones de personas. El crecimiento de la población seguía un ascenso exponencial, lo que provocaba que en algunas zonas de la metrópoli, sobre todo en las de menor poder adquisitivo, convivieran decenas de personas en un mismo hogar. Existía, por tanto, un sobrepoblamiento, lo que a su vez, y como pueden imaginarse, también se traducía en ingentes cantidades de desperdicios humanos. Todos estos deshechos iban a parar a numerosos pozos negros ubicados en los sótanos de las casas, pero el elevado precio para vaciarlos provocaba que en muchas ocasiones estos pozos terminasen desbordando y filtrando su contenido hacia los desagües callejeros, que tan solo estuvieran pensados para recoger el agua de la lluvia.

Además, en la primera mitad del siglo se introdujeron, solo en los hogares más adinerados, los primeros inodoros, cuyos desperdicios también iban a parar a estos pozos negros, lo que aumentó, si cabe, todavía más su contenido. En 1815 se permitió que estos deshechos fueran reconducidos al Támesis, a donde también iba a parar una gran cantidad de basura generada en la ciudad.

Lo más curioso de todo es que las clases más altas pudieron contar desde 1830 con agua corriente en sus casas gracias a un sistema de tuberías que bombeaba el agua desde el Támesis a diferentes partes de la ciudad. De esta forma, los residuos llegaban a las aguas del Támesis de manera indiscriminada para, más tarde, ser bombeados de nuevo a los hogares. Es aquí donde empezaron las enfermedades.

El cólera fue el primero en aparecer causando la muerte de casi el 50% de la población londinense. Al principio se asoció la enfermedad con las clases bajas pero tras la muerte de personalidades adineradas se llevaron a cabo diferentes estudios que afirmaron que esta dolencia se transmitía a través de los vapores del aire. Así pues, se determinó que los causantes del cólera eran los malos olores que desprendían los pozos negros, por lo que se decretó su vaciado inmediato…al Támesis. Como ya hemos explicado, el agua de las casas era bombeado desde el propio Támesis por lo que la situación a nivel sanitario no solo no mejoró, sino que lo que se consiguió a mayores fue que el río que cruza la ciudad estuviera a rebosar literalmente de deshechos humanos.

Foto dominio público en Wikimedia Commons.

Foto dominio público en Wikimedia Commons.

La ciudad vivía una situación dramática que se complicó con la caprichosa intervención de la naturaleza, los cambios en lo que a temperaturas se refiere se han dado desde siempre. Entre 1570 y 1700 se produjo una sucesión de inviernos más fríos de lo habitual que terminaron por conformar lo que hoy en día se conoce como la Pequeña Edad del Hielo. En 1858 Londres vivió la otra cara de la moneda, con un verano inusualmente cálido y seco.

El calor que se vivió en aquellos días fue el detonante de que toda la podredumbre que se alojaba en el Támesis comenzase a pudrirse y a generar un olor nauseabundo. Un Gran Hedor, como se bautizaría con el tiempo a este suceso. Tal era el olor que en la Cámara de los Comunes se rociaron las cortinas con cloruro de calcio para tratar de disimularlo, aunque finalmente se vieron obligados a suspender las sesiones. La gente más adinerada, por su parte, huyó de la ciudad hacia sus segundas residencias en el campo ante la imposibilidad de llevar una vida normal en la capital debido al olor.

Se esperaba que la lluvia mitigara el nauseabundo hedor, pero esta se hizo esperar demasiado. Cuando llegó, semanas después, las autoridades decidieron que era el momento de llevar a cabo un proyecto que habían desechado en varias ocasiones por su elevado coste: la creación de una red de alcantarillado público. Joseph Bazalgette fue el ingeniero tras el que se esconde la creación del primer sistema de saneamiento de aguas de la ciudad de Londres, un suceso que solo ocurrió ante el miedo a que una situación como la del Gran Hedor se repitiese. La puesta en marcha del proyecto permitió la limpieza del Támesis, mejoró la calidad de vida de los londinenses y puso fin a las epidemias de cólera que asolaron la ciudad causando la muerte de cientos de personas…”

Muchas de las veces creemos, desde nuestra cotidianidad que las cosas que empleamos, nos hacen creer que siempre han estado ahí, pero lo cierto es que todos surgieron a partir de una necesidad que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Este es el caso del alcantarillado.

Innovaciones, descubrimientos médicos más tarde e inventos como el inodoro fueron fundamentales para mejorar el mundo que habitamos hoy. Los humanos hemos vencido muchas enfermedades que mataban multitudes de personas, tales como la viruela, el sarampión, la peste o la polio.

Un virus es un virus, eso es claro. Lo que ahora debemos analizar es lo siguiente: cuáles son las herramientas con las que contamos en pleno siglo XXI y en pleno comienzo del año 2020 para hacer frente a una pandemia.

Imaginen que podemos viajar en el tiempo y experimentar cómo era sobrevivir a una pandemia 1000, 500 o 300 años atrás.

Para ese entonces no existían los inodoros, las vacunas, las pilas, los medios de transporte que hoy conocemos, el teléfono, la bombilla eléctrica, el aire acondicionado, la radio, la aspirina, la calefacción, los antibióticos, el horno de microondas, los pañales desechables, las tarjetas de crédito, internet, los celulares, y todo lo que muchos individuos a lo largo del mundo dan por sentado y creen que son puro resultado de arte de magia.

Tal vez ni siquiera hace falta que nos vayamos 300 años atrás, pensemos pasar una cuarentena o una pandemia como las que estamos viviendo hoy, pero en el año 1990.

La historia de la humanidad nos demuestra que necesitamos libertad para que cada persona pueda usar al máximo su creatividad y su inteligencia para generar los grandes beneficios que hoy llegan a toda la humanidad y combatir esas enfermedades que de tanto en tanto nos llegarán.

Por Hugo R. Manfredi

EJE II El Mosaico Urbano: organización interna y vida en las ciudades.

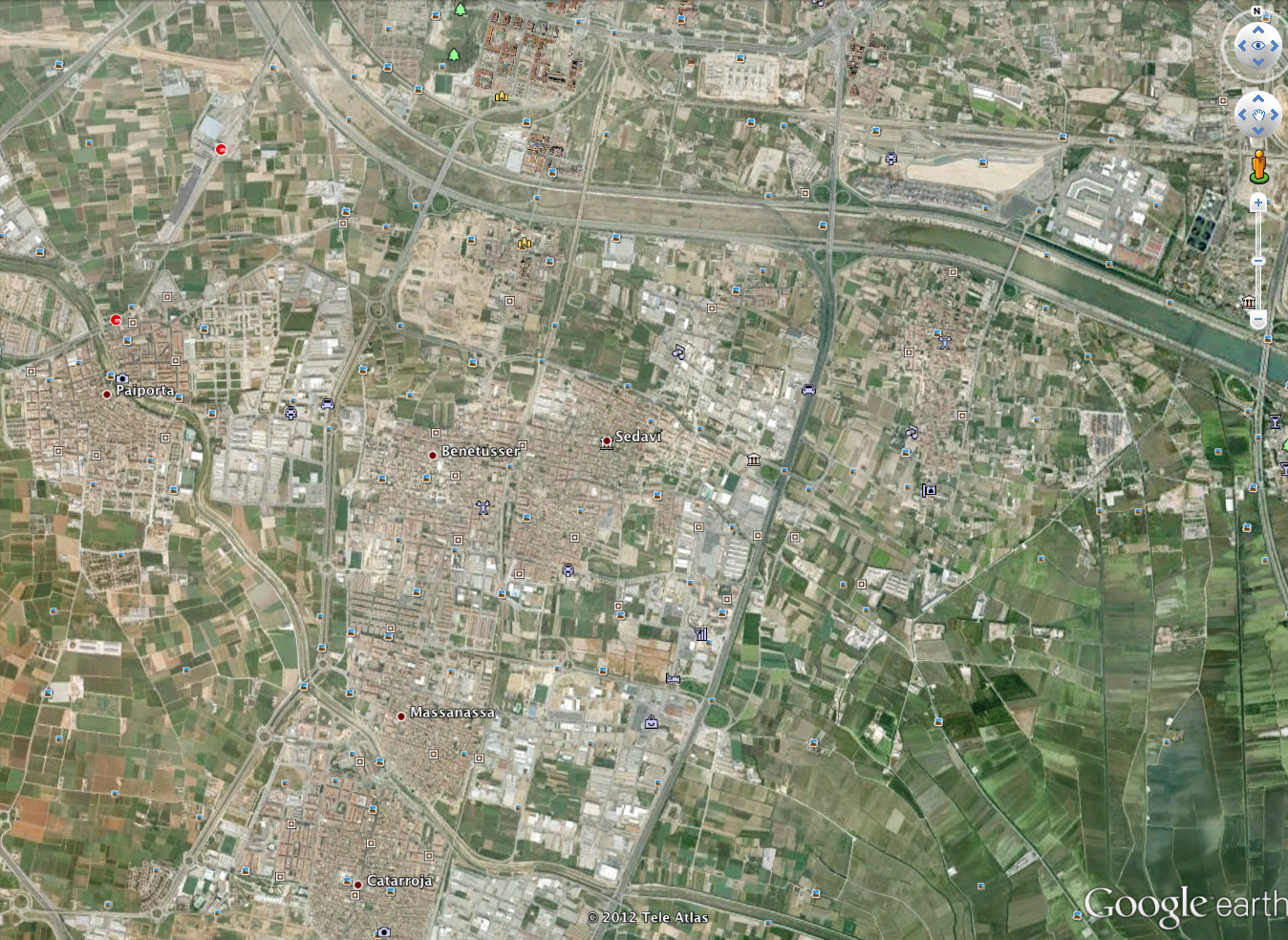

Unidad 4: Emplazamiento y situación: factores geográficos.

4.1) Conceptos de emplazamiento y situación

El emplazamiento se define, de este modo, como el espacio concreto y material sobre el que la ciudad se asienta, es la topografía, el soporto físico que, desde el momento de la fundación y a lo largo de su historia, va a condicionar, en buena medida, su paisaje urbano y su desarrollo espacial.

La situación, es el entorno geográfico más amplio en el que la ciudad se enmarca y con relación al cual se organiza. La situación hace referencia a las condiciones generales que rodean a la ciudad: ríos, montañas, naturaleza del suelo, y sobre todo, vías de circulación, de intercambio y elementos de producción.

Por ejemplo, el emplazamiento de la ciudad de Santiago del Estero, está constituido por la bajada distal de las sierras pampeanas, sobre el cauce mayor y ordinario del rio Dulce, a su orilla derecha, y que posteriormente se trasladó hacia el oeste debido a las constantes inundaciones.

La situación viene señalada por su proximidad en dirección NO-SE, hacia donde se forman y se abre, el valle de inundación del rio Dulce.

La situación de Santiago del estero, está marcada también por el asentamiento en la zona de contacto entre dos medios físicos y humanos diferentes: la bajada distal de las Sierras Pampeanas y el de la llanura que se extiende al SE y centro del territorio.

4.2) Variedad de emplazamiento

La elección del lugar de emplazamiento depende de dos factores: la función que da lugar a la creación de la ciudad (función defensiva, comercial, control de ruta, etc.) y las características del medio físico (topografía, naturaleza del suelo, disponibilidad de agua, vegetación,…) que deben ajustarse a las necesidades que determinaron la función de la ciudad.

Los emplazamientos preferidos son:

- Las colinas: durante la época antigua y Edad Media, gran parte de las ciudades se localizaban sobre la elevación del terreno o colinas, respondiendo a un función militar o de control del territorio, que se extendía a sus pies, al deseo de evitar los peligros de inundaciones en el caso de terrenos situados cerca de algún rio y al afán de gozar de unas mejores condiciones climatológicas (ciudades de altura en las zonas intertropical), o de escapar de la insalubridad de las zonas bajas costeras y pantanosas.

- Ríos: la mayor parte de las ciudades del mundo se disponen a lo largo de los cursos de los ríos, ya que éstos siempre han atraído a la población. Han desempeñado un importante papel en la vida comercial, militar y en el emplazamiento de los pueblos.

- Relieves costeros: sobre islas planas, en tómbolos, sobre pequeñas penínsulas, etc.

4.3) Falta de adecuación del emplazamiento primitivo para las necesidades de la vida moderna

La evolución experimentada por las ciudades a partir del siglo XIX, ha hecho que el primitivo emplazamiento resulte, casi siempre, incapaz de hacer frente a las necesidades de mayor espacio urbano y de albergar a una cantidad creciente de habitantes, en gran parte procedente del exterior.

Casi todas ellas fueron creadas para albergar a un reducido número de población y desempeñan una función que, o bien ha desaparecido en la actualidad, como es el caso de la actividad militar o defensiva que dio lugar a la creación de tantas ciudades, o se han visto modificada, por la suma de múltiples funciones.

De este modo, los primitivos emplazamientos quedaron desbordados por el desarrollo del fenómeno urbano desde principios del siglo pasado.

En muchas ciudades el emplazamiento primitivo no responde a las exigencias del urbanismo moderno y constituye un obstáculo por razones de tipo físico a la expansión. Así suceden con las que se asientan sobre una isla, junto al mar, o al lado de importantes accidentes topográficos.

Sin embargo, hoy la moderna tecnología permite superar estos obstáculos mediante la perforación de túneles o tendidos de puentes. Ej. Nueva York, ha podido superar las limitaciones que el emplazamiento originario en la isla de Manhattan, ofrecía a su crecimiento.

Hay que tener en cuenta que el primitivo asentamiento impide el desarrollo de la ciudad en una dirección y lo hace posible en otra.

4.4) Diferentes tipos de situación

Se puede establecer una primera diferencia entre la manera de actuar, que tenía este factor geográfico en el pasado y la que tiene en la actualidad.

A. Situación de la ciudad en el pasado

Hasta el siglo XX, la localización de las ciudades con relación a su entorno geográfico más amplio venía caracterizado por el deseo de dominar, por razones de tipo político, económico y estratégico-militar, las rutas más importantes que facilitaban los desplazamientos de hombres y mercancías, y por el anhelo de beneficiarse de la relación entre áreas de economía distinta y del contacto de sistemas de circulación diferentes. Así, podemos ofrecer una tipología de situación de ciudades:

A1) Situación de encrucijada: se trata de lugares de confluencia de varias vías de circulación que pueden ser ríos o rutas terrestres, como carreteras o líneas de ferrocarril, que llegan desde zonas distintas.

A2) Situación en un eje de comunicación: son ciudades que se benefician en una línea de comunicación, como son: los pequeños núcleos de población existentes en oasis, en las rutas de caravana que atraviesan los desiertos, en su momento, las ciudades itinerarias del algún camino principal.

A3) Situación en zona de contacto de áreas geográficas diferentes: corresponden a ciudades donde la vida de relación tienen un significado importante, puesto que acuden gentes y productos desde zonas geográficas distintas. La ciudad es el principal nudo de comunicaciones y mercado de su entorno, en el lugar que se intercambiaban productos de economías variadas.

A4) Situación de fachada marítima: en estas ciudades coinciden muchas de las ventajas que caracterizan a las situaciones anteriores: el contacto entre sistemas de circulación diferentes (marítimas y terrestres), la relación entre zonas de economías distintas y los beneficios comerciales y estratégicos que se derivan del acceso y control de las rutas marítimas. Dentro de la situación general de fachada marítima se puede distinguir otras concretas:

° De estuario: Londres, Hamburgo, Lisboa, etc.

° De delta: Rotterdam, Nueva Orleans, Alejandría, etc.

Ambos son desembocadura de ríos que facilitan o aseguran las relaciones con el interior, con su hinterland (significa tierra adentro en alemán. Se utiliza para señalar el traspaís de un asentamiento costero, el área de influencia de un puerto y de una ciudad).

° En otras ocasiones las ciudades se sitúan simplemente, en una fachada marítima para permitir las relaciones con el interior o como punto de contacto con las grandes vías de circulación por mar. A estas situaciones corresponden la mayor parte de las ciudades coloniales: Hong Kong, Macao, Bombay, Singapur, Gibraltar, El cabo.

B. Situación de la ciudad en el presente, luego se complementará con otros textos y ejemplos recientes.

En la actualidad, el factor de situación influye de otra manera en la localización de las ciudades de nueva creación. Los progresos realizados en el sistema de transporte y las nuevas tecnologías aplicadas a la construcción de ciudades han permitido liberarlas, al menos en parte, de la dependencia que antes guardaban respecto a las vías de comunicación.

Además, los objetivos perseguidos hoy, al fundar ciudades, son diferentes a los de épocas anteriores. Entre los objetivos figuran:

B1) Puesta en explotación de áreas geográficas aisladas y deprimidas: atrayendo a parte de población que continuamente se traslada del campo a la ciudad en los países no industrializados.

B2) Explotación de recursos energéticos y mineros: las ciudades situadas en áreas geográficas alejadas de los principales centros demográficos.

B3) Intereses políticos: como ser el traslado de la capital de la nación a un nuevo lugar de asentamiento. Por ejemplo, Brasilia en el corazón de la meseta de Goias. Esta operación va acompañada de otros propósitos como el desarrollo de áreas deprimidas o la redistribución de la población.

B4) Nuevas tecnologías: basadas en la utilización de energías alternativas, por ejemplo, atómicas, eólicas, solar, etc.

Por Hugo R. Manfredi

Trabajo Práctico N°2

- 1) Sobre un plano o el mapo topográfico, analiza los factores de tipo físico y funcional que decidieron el emplazamiento y la situación de tu ciudad o pueblo.

- 2) Observa el mapa del departamento Rio Hondo, y ordena en un cuadro, a las principales localidades en función de la situación descripta en el texto.

- 3) Lee el siguiente texto: “…Las funciones de una ciudad son las actividades que en ellas se realizan. Estas actividades pueden servir a su propia población o a la población de otros lugares. Desde hace mucho tiempo, los geógrafos y otros investigadores han tratado de estudiar y clasificar estas funciones. Por ejemplo en 1921 el geógrafo M. Aurousseau propuso clasificar las ciudades en seis clases según su función principal: Administración, Defensa, Cultura, Producción, Comunicaciones, Descanso y esparcimiento. Dentro de cada una de estas clases aparecen diversos tipos, por ejemplos, capitales, bases navales, ciudades universitarias, centros religiosos, ciudades fabriles, ciudades mineras, ciudades mercado, centros turísticos, etc. Desde entonces, se han propuesto muchos métodos para clasificar las funciones de las ciudades. La mayor parte de estas clasificaciones tiene en cuenta las actividades a las cuales se dedica la población de la ciudad y muchas utilizan técnicas matemáticas complejas para decidir a qué clase debe asignarse cada una…”

Averigua, qué funciones tuvo la ciudad de Las Termas de Rio Hondo o tu lugar de residencia desde su creación. Enuméralas y justifica esa decisión según los momentos históricos.

Unidad 5: Morfología Urbana

El paisaje urbano o morfología de la ciudad, es la combinación de tres elementos: el plano, la construcción o edificación y los usos del suelo que están sometidos a un constante cambio, si bien a un ritmo diferente cada uno de ellos.

Esta movilidad, da lugar a que el paisaje urbano no esté terminado nunca, sino que continuamente se está haciendo y deshaciendo.

De todos estos elementos, el que cambia con más rapidez es el “uso del suelo”, sigue a continuación la edificación ya que las inversiones realizadas hacen que las construcciones se mantengan en pie durante varias generaciones, aún sin tener en cuenta las circunstancias especiales de aquellos que poseen un valor arquitectónico, religioso o histórico.

El plano perdura más, esto se debe, sobre todo, al capital que se ha invertido en el trazado de las calles, y en los edificios, y a la rigidez que resulta de la complejidad de las distintas formas de propiedad de las parcelas dentro de la ciudad.

5.1) El Plano

Es el resultado de la combinación sobre el espacio de la ciudad, a través del tiempo de: superficies libres (calles, parques, jardines, plazas, estacionamientos, etc.) y la superficie construida.

Análisis tradicional del plano

Hay que diferenciar lo que se preocupan por la forma y los que se basan en sus componentes históricos.

A) Enfoque preocupados por la forma, es una clasificación muy sencilla, es la que propuso R.E. Dickinson (1950), que tan solo distingue tres formas básicas de plano.

A1) Plano en cuadrícula o de damero

Es un plano ortogonal donde las calles concurrentes se cortan perpendicularmente en ángulo recto. Es el más extendido puesto que se ha aplicado en todas las épocas desde la antigüedad y en lugares muy distintos, sobre todo para fundar ciudades coloniales.

Por ejemplo, en Mohenjo Daro, ciudad de alrededor de 3000 años a.C., en el valle del Indo, aparece trazado conforme a este modelo. Más tarde fue difundido por las ciudades griegas, creadas a partir del siglo VIII a.C. y por las ciudades romanas, que se organizaron sobre la base del campamento a partir de dos vías principales perpendiculares: cardo y decumano.

A partir del siglo XV, los españoles llevaron este tipo de plano a América. En el siglo XIX su uso se generalizó por toda América del Norte, siguiendo el modelo de plano ortogonal adaptado en 1811 (por la comisión que estudió la ordenación del crecimiento de Nueva York, sobre la isla de Manhattan).

La gran aceptación que ha tenido este tipo de plano se ha debido a: su sencillez de trazado, a la comodidad para efectuar el reparto de las tierras, a la igualdad de circunstancias que establecía para todo el suelo y a la facilidad de proseguir el crecimiento de la ciudad sobre el trazado cuando las circunstancias lo exigieran.

Inconvenientes: numerosas intersecciones que dificultan la fluidez del tráfico rodado.

Solución: se encuentra en el trazado de vías diagonales al conjunto del plano, como se hizo en Barcelona (España).

A2) Plano Radiocéntrico

Se origina a base de calles que parten del centro, vías radiales y otras que se disponen de manera concéntrica.

Estos planos existieron desde la antigüedad en oriente, pero fueron utilizados, sobre todo, en la Edad Media, a menudo como resultado de calles que se trazaban siguiendo las curvas de nivel a pie de un castillo.

Ventaja: rapidez de acceso desde la periferia al centro, a través de las arterias radiales. Esto refuerza el poder de atracción del corazón urbano sobre la ciudad.

Inconvenientes: irregularidad de las parcelas con el consiguiente perjuicio para la edificación. Alargamiento de las distancias al tener que seguir la circulación, arcos de círculo en lugar de líneas rectas.

A3) Plano irregular

Es el resultado de un crecimiento espontáneo y orgánico. Es el tipo de plano característico de las ciudades del norte de África y de las ciudades españolas de origen o trazado musulmán, entre otras muchas pertenecientes a diferentes áreas culturales.

B) Enfoques preocupados por los componentes históricos

Parten de la idea de que el plano actual es fruto de un proceso de expansión a lo largo del tiempo, en el que se han sucedido etapas de crecimiento y de estancamiento, a cada una de las cuales corresponde un determinado modelo de ordenación del espacio.

Así, la antigüedad romana consagra el trazado ortogonal, la Edad Media origina modelos regulares e irregulares, según diferentes circunstancias, mientras que en el siglo XIX impulsa, de nuevo, los planos en damero.

Cada distribución del suelo de una ciudad puede ser valorada como una consecuencia del período en que se ha formado. El plano es considerado como un simple añadido de piezas yuxtapuestas que responden a distintas épocas.

Por Hugo R. Manfredi

5.1.2 Factores que modelan el plano

A) Factores de tipo material. Dentro de ellos hay una gran variedad:

A1) El relieve: muchas ciudades de la antigüedad y de la Edad Media fueron creadas sobre colinas buscando un emplazamiento defensivo. El resultado fue casi siempre la formación de un primer recinto amurallado en la cima y, más tarde, la aparición de calles que se disponían fuera del recinto siguiendo las curvas de nivel para albergar mayor número de habitantes a medida que la ciudad iba creciendo. La consecuencia era el nacimiento de un plano Radiocéntrico.

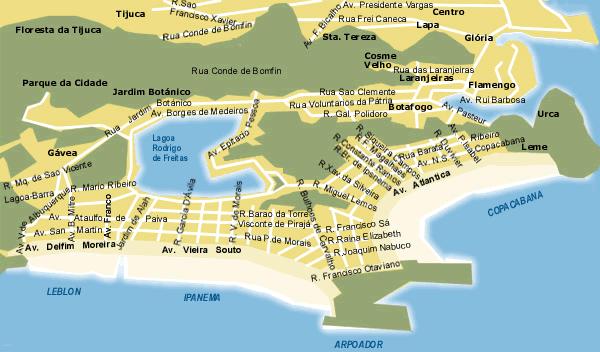

A2) El frente marítimo: propicia el trazado de calles paralelas que se dirigen a la orilla del mar y otras perpendiculares que corta a las anteriores en ángulo recto. Origina planos ortogonales, cuando la costa es recta, y de calles convergentes hacia un punto central, cuando la costa es convexa, o hacia un punto situado junto al mar, cuando la costa es cóncava, un golfo (Cannes, Rio de Janeiro).

A3) Los ríos: en general dan lugar a calles paralelas y perpendiculares, aunque hay que tener en cuenta que la existencia de dos elementos generadores de vías: el curso del rio y los puentes que facilitan la travesía, pueden introducir algunas variantes.

A4) La carretera: su influencia sobre el plano, dio origen a calles perpendiculares y paralelas a la vía principal. Existen muchos ejemplos de esta influencia: desde ciudades itinerantes de una ruta a los planos de tipo de ciudad lineal.

B) Factores de tipo político: guarda relación con el afán de destacar el poder de una persona, de un grupo o del propio Estado. El plano en las ciudades que desempeñan la función de capital o que surgieron alrededor de una residencia real, y en momento histórico de máximo exaltación del poder del príncipe como fueron los siglos XVII y XVIII.

El monumentalismo se materializa en la realización de planos, como una forma de ensalzar la fuerza del Estado y el poder del “jefe” carismático. En su momento el ejemplo fue, Roma, Berlín.

Todavía persiste la ambición monumentalista, si bien al servicio de otros valores y objetivos. La construcción de Brasilia, por ejemplo, se ha realizado con el afán de monumentalidad al servicio del automóvil.

C) Factores de Tipo Religioso-Cosmológico: la religión y la concepción que el hombre tiene del mundo influyen en el plano de manera importante en la antigüedad y más en Oriente que en Occidente.

Por ejemplo, el plano primitivo de Pekín, capital de la dinastía Ming (1368-1644), encerraba un simbolismo cosmológico, tanto en su forma a base de un conjunto cuadrado en cuyo interior estaba “la ciudad prohibida”, a la que se accedía por el sur, con orientación hacia los cuatro puntos cardinales. En la antigua China, se pensaba que la tierra era cuadrada y el sur era asociado con la autoridad y con el bien, mientras que el norte era relacionado con los espíritus malignos.

D) Factores de Tipo Económico: la incidencia en el plano se debe a que el crecimiento de la ciudad es, en buena parte producto de las fuerzas económicas. Por ejemplo, esta influencia lo proporcionan los barrios de comerciantes que fueron apareciendo en muchas ciudades europeas durante los siglos de renacimiento comercial, Siglo XI y XII, después de muchos estancamientos.

La mayoría de ellos dieron origen a planos de forma irregular, fuera del núcleo urbano existente, de modo que la primitiva ciudad acabó desdoblándose. Estos barrios son los denominados “portus” o “vicus”, en Alemania y “burgos” en Francia.

El factor económico de mayor influencia sobre la trama urbana es, probablemente, el que se deriva de la evolución de las condiciones generales de la circulación, puesto que el trazado de las calles es consecuencia del tipo de tráfico existente y de los medios de transporte utilizado.

Esto hace que el plano tenga una gran rigidez y que todos los cascos históricos de las viejas ciudades resulten inadecuados para la circulación actual.

Por Hugo R. Manfredi

Trabajo Práctico N°3

- En el plano de tu ciudad, reconoce los tipos de planos coloreándolos para establecer una distinción. Reservando el color verde, para los espacios verdes y azules o celestes, para los cuerpos de agua. ¿Cuántos tipos de planos reconoces? ¿A qué se debe las irregularidades que observas?

- Explica que componentes históricos influyeron en el trazado del plano en tu ciudad. Relaciónalos con la “situación” de la ciudad en el pasado.3)

- ¿Qué tipo de plano corresponde a tu barrio?4)

- ¿Qué factores de tipo material influyeron en el trazado del plano de tu ciudad? Justifica la respuesta.

Consigue el plano actualizado.

5.2. La construcción urbana

Los elementos que integran la construcción urbana, el entramado, la tipología de los edificios y el volumen de la edificación, constituyen otro componente del paisaje de la ciudad.

5.2.1 El entramado urbano

Consiste en la forma de ordenarse y agruparse de los edificios en el interior de la ciudad. Esta ordenación no es lo mismo en todas las ciudades, hay evolución. Según la disposición de los edificios y la mayor o menor ocupación del suelo por los mismos, se habla de entramado cerrado o abierto.

A) Entramado cerrado: los edificios se sitúan unos al lado de otros, de manera continua dando lugar a su vez a:

Una edificación compacta: casas agrupadas, aprovechamiento del espacio y solamente dejan pequeños patios interiores.

Una edificación en extensa manzana: integradas por casas en torno a un gran espacio central. Puede ser abierto o cerrada.

B) Entramado u orden abierto: se disponen de manera aislada o adosada, dejando grandes espacios entre ellos. A este ordenamiento corresponden las áreas residenciales del tipo, “ciudad-jardín” y las integradas por bloques o torres de viviendas multifamiliares.

b1) Barrios ciudad-jardín: formada por viviendas unifamiliares rodeadas de un pequeño huerto o jardín. Su origen más directo se encuentra en la idea del inglés Ebezener Howard, alcanzó amplia difusión en muchas partes, sobre todo EEUU.

Luego se popularizó en los barrios de clases más humildes en zonas suburbanas, que luego dieron en llamarse “casas baratas”, que propiciaban la edificación de alojamientos unifamiliares por obreros y clases medias.

Vivienda para los sectores obreros a principios del siglo XX.

Vivienda para los sectores obreros a principios del siglo XX.

b2) Edificación en bloques aislados o torres: “open planning”

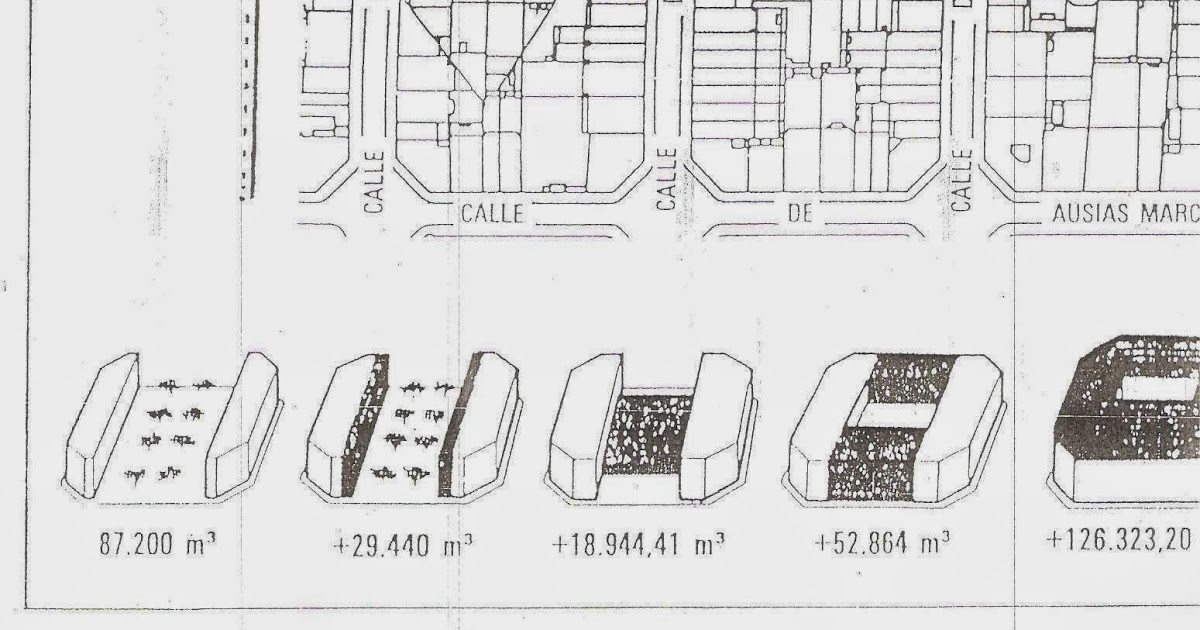

Se trata de una ordenación a base de edificios de viviendas multifamiliares que se disponen en bloques aislados o en torres de varios pisos, dejando amplios espacios libres para equipamiento colectivo (parroquias, colegios, centros comerciales, etc.) y para jardines o estacionamientos. La construcción en altura compensa la pérdida de superficie edificable.

Su origen se encuentra en las corrientes funcionalistas que aparecen en Europa tras la I Guerra Mundial, con Walter Groppius, luego Le Corbusier. Estas ideas se impuso luego de la Carta de Atenas, en 143. Resume los principios básicos de la teoría de la ciudad funcional: disposición de las viviendas en bloques aislados y énfasis en la zonificación.

5.2.2 Características de la construcción urbana

Hace referencia a las técnicas de construcción y el uso de los materiales industriales (ladrillo, cemento, prefabricados, placas de fibrocemento, etc.), han contribuido a barrer esas diferencias. Se pueden establecer tipologías: edificación individual: unifamiliar; edificación en altura; edificación en precario: villas, asentamiento precarios; mobile home: casas rodantes; edificios modulares: casas prefabricadas.

Por Hugo R. Manfredi

Trabajo Práctico N°4

- Describe a que entramado corresponde el sector de la ciudad donde resides (manzana, barrio).2)

- Menciona, en qué lugares de la ciudad disponen de un entramado abierto. Ejemplifica.

- En el plano de tu barrio representa gráficamente mediante colores la altura de los edificios, la densidad de edificación y la densidad de viviendas.

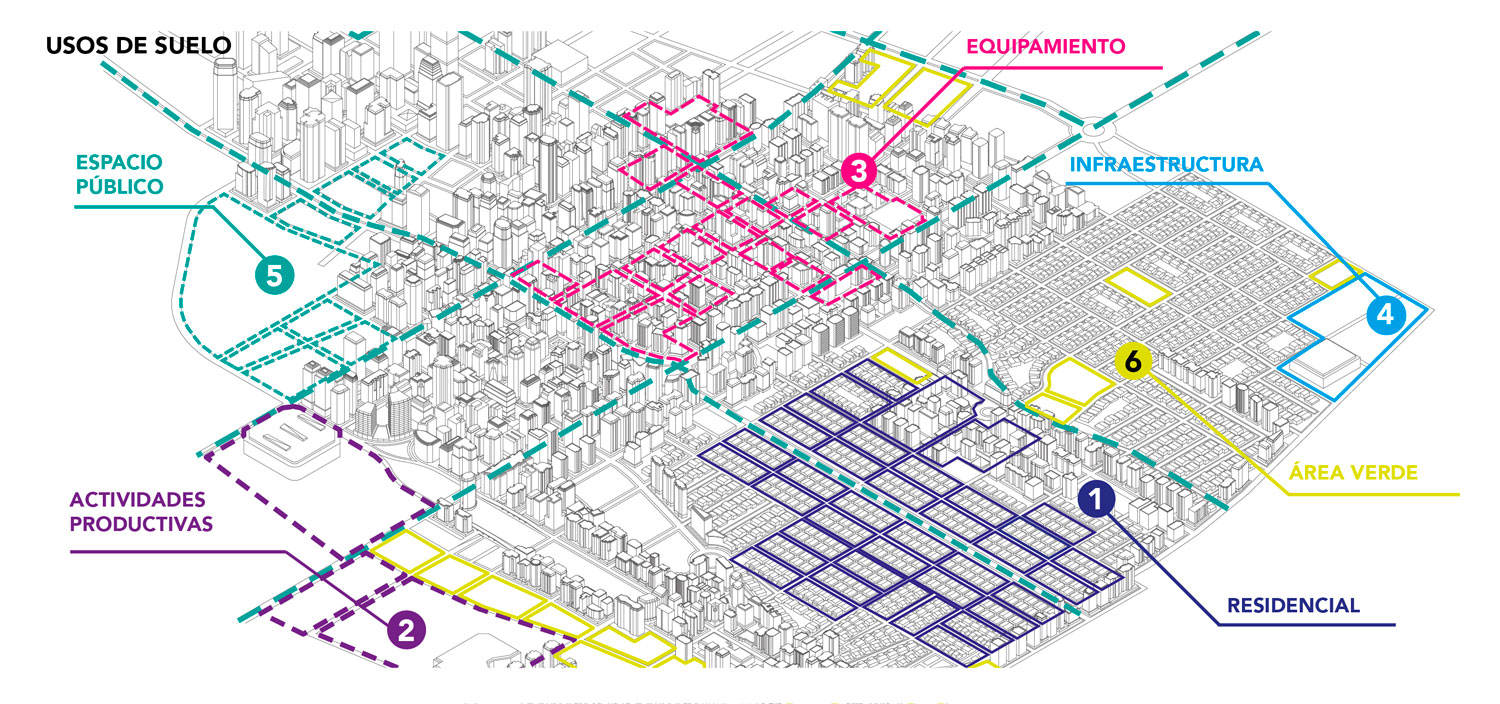

5.3 Los Usos del Suelo

Constituyen el tercer elemento de la morfología, expresan las diferentes utilizaciones que se hacen del espacio en función de las necesidades y actividades de la población que vive y trabaja en la ciudad.

La clasificación de los usos del suelo más sencilla es la que distingue entre grandes usos comerciales, industriales, residenciales, públicos, y semipúblicos.

a) La movilidad de los usos del suelo

Son el elemento más dinámico y cambiante de todos los que integran la morfología urbana, debido a las transformaciones continuas que experimentan las funciones establecidas y a la sustitución de unos por otros.

Estos cambios son resultado de la acción de dos grupos de fuerzas, centrífugas y centrípetas, que constantemente están oponiéndose y cuya intensidad varía en el tiempo según la naturaleza de las diferentes actividades.

| Fuerzas Centrífugas | Fuerzas Centrípetas |

| ° Impulsan a ciertas funciones a salir del centro de la ciudad, trasladándose hacia la periferia.

° Las áreas residenciales de mayor categoría social y calidad, tienden, hoy, a desplazarse en muchas ciudades hacia zonas periféricas mejor situadas y lo mismo ocurre con las instalaciones industriales. ° También la actividad comercial, eligen la periferia para satisfacer a la población de las áreas suburbanas. ° La acción de las fuerzas centrífugas se debe a la existencia de determinadas condiciones generales de rechazo del centro para algunas actividades. Entre las condiciones de repulsión del centro figuran: altos precios del suelo, altos precios de los alquileres, altos impuestos, congestión del tráfico, poco espacio para la ampliación de las empresas o negocios. ° La periferia atrae por: disponibilidad del suelo, precio relativamente barato, facilidad de acceso por las rutas, ventajas de localización. |

° Retienen a otros en el centro o las atraen hacia él.

° Las actividades de oficinas, de negocios y comercios de calidad mantienen la localización central. ° El centro atrae por: posición central para el espacio urbano, el magnetismo funcional, que juntan actividades cerca de otros, prestigio funcional de ciertas calles especializadas en actividades concretas (modas, espectáculos, confiterías, etc.), por rapidez y comodidad de acceso a los principales servicios de la ciudad. |

b) La densidad de ocupación de los usos del suelo

Se entiende el número de personas que viven o trabajan por unidad de superficie. Con estos conceptos, se expresa el grado de aprovechamiento del suelo urbano por parte de los distintos usuarios. La densidad residencial y comercial es, aproximadamente, el doble que la industrial.

La densidad es un fenómeno cambiante en función de varios factores. El primero de ellos es la mayor o menor disponibilidad de suelo urbano, así puede ocurrir:

° Que se produzcan modificaciones mínimas de densidad. Es lo característico de ciudades que crecen lentamente por expansión, anexionándose sólo los terrenos necesarios para la ampliación de los diversos del suelo.

° Que se produzca un aumento de la densidad. Sucede cuando la ciudad no puede aumentar su superficie, lo que obliga a una intensificación de la ocupación del suelo.

° Que disminuya la densidad. Se produce cuando la ciudad dispone de suelo urbano utilizable en abundancia, lo que permite disponer de amplias parcelas para los diferentes usos.

° Modificaciones en el modo y técnicas de producción de las empresas instaladas en la ciudad, los cambios en los estilos de vida de sus habitantes y las transformaciones en las preferencias residenciales de los ciudadanos.

Por Hugo R. Manfredi

5.4 Actuaciones sobre el paisaje urbano

Vienen impulsadas por razones de distinta índole:

- Razones estructurales: resultan del envejecimiento del centro de las ciudades, que motiva la desaparición de sus actividades características, el vaciamiento de su población y el deterioro progresivo de sus edificios. Ello va unido a la falta de confort de los inmuebles antiguos, a la escasez o ausencia de espacios verdes, a la carencia de equipamiento y a las dificultades de circulación y estacionamiento.

- Razones económicas: es en el contexto de una sociedad capitalista. Las perspectivas de conseguir una plusvalía de los terrenos sobre los que se levantan los edificios del centro, la escasez de beneficios que obtienen los propietarios de los viejos inmuebles por el alquiler de sus viviendas o de sus locales, el interés de los promotores inmobiliarios y de las empresas de construcción y de obras públicas conducen a operaciones de derribo que facilitan la renovación de las áreas centrales.

- Razones políticas: los poderes políticos intervienen, dejan hacer a la iniciativa privada o estimulan. Se procede a transformar pensando que la benefician al interés general. Toda intervención en el espacio urbano se efectúa en medios de problemas por: no respeto por el valor histórico o artístico de los centros de las ciudades. Resistencia de los vecinos y comerciantes de las zonas afectadas a trasladarse a otras áreas. Sentimientos de territorialidad y familiaridad con el entorno en que se vive, son los principales motivos de oposición de traslado.

El juego contrapuesto de intereses dentro del espacio urbano, la necesidad de transformación del paisaje y las diferentes políticas locales, dan lugar a que se pueda hablar de dos modalidades básicas: la renovación urbana y la rehabilitación urbana.

5.4.1) La Renovación Urbana

Se trata de un proceso dirigido a la destrucción de la trama urbana antigua y a su sustitución por otra nueva, lo que origina un cambio morfológico funcional, estructural y social en la zona afectada. La renovación es, por lo tanto, un fenómeno de transformación completa.

El cambio funcional se refiere a la sustitución de unas actividades y usos del suelo por otros. Lo más frecuente es que la sustitución se realice desde una función residencial y unos usos del suelo extensivo (fábricas, iglesias, servicios municipales, etc.) a una función comercial y de negocios o a una función residencial de mayor categoría que la primera.

El cambio social es debido a que las personas que se instalan o utilizan la zona renovada pertenecen siempre a un estatus social más alto que el de las personas que la ocupaban antes.

La construcción de edificios para departamentos de lujo, hoteles, clubes y boutiques hace que a la zona renovada accedan personas de un nivel social más acomodado.

Dentro de las actuaciones de renovación hay diversos tipos:

a) Operaciones de renovación impuesta por destrucciones involuntarias

Las demoliciones ocasionadas por catástrofes naturales o por guerras, en la mayoría de los casos permitieron realizar profundas renovaciones en la trama urbana del pasado. Hay patrones urbanísticos.

b) Operaciones de renovación voluntaria

Constituyen las actuaciones de transformación más frecuentes en la actualidad en las ciudades casi de todo el mundo. Estas operaciones se efectúan en las áreas centrales, dentro de los cascos históricos, dentro de la zona de transición que rodea al C.B.D. (centro), como por ejemplo, abrir zonas verdes o mejorar el equipamiento, etc.

Existen también operaciones de renovación voluntaria en áreas alejadas del centro, como por ejemplo: renovar viejos barrios periféricos reemplazando sus deterioradas viviendas o antiguas instalaciones industriales por nuevos bloques residenciales o edificios de oficinas, etc.

5.4.2) La Rehabilitación urbana

En la rehabilitación prevalece la idea de conservación y mantenimiento sobre la de derribo para nueva construcción.

Tiene como objetivo la protección del patrimonio edificado, ya que se considera que su destrucción prematura o indiscriminada constituye un despilfarro social, económico y un atentado cultural.

Los problemas suscitados por la rehabilitación son muchos:

- Problemas arquitectónicos: para proceder a la restauración de los edificios, es preciso disponer de materiales de la misma naturaleza que aquellos con los que estaban construidos.

- Problemas de circulación: la trama viaria no se modifica, y por lo tanto, estas dificultades sólo encuentran solución mediante la prohibición o limitación del tráfico rodado y el establecimiento de estacionamientos periféricos.

- Problemas económicos: son los más graves, puesto que estas operaciones carecen de rentabilidad económica al no producir una densificación de los usos del suelo, como sucede en las operaciones de renovación.

- Problemas funcionales: resulta difícil conservar las actividades y usos del suelo del pasado.

A pesar de las dificultades la rehabilitación supone: un urbanismo alternativo, aprovechar la infraestructura existente con el consiguiente ahorro económico, aprovechar la infraestructura existente con el consiguiente ahorro económico, mantener a la población en las áreas residenciales que tradicionalmente ocupa mejorando la calidad de sus viviendas y las condiciones de vida de sus habitantes, estrechar la colaboración entre los poderes públicos, vecinos y propietarios de las zonas afectadas.

Por Hugo R. Manfredi

Trabajo Práctico N°5

1)Averigua y menciona ejemplos de renovación y rehabilitación urbana en la ciudad de las Termas de Rio Hondo en los últimos 30 años.

2)Menciona si hubo inconvenientes en el proceso de renovación y rehabilitación urbana o en sus intentos. ¿Qué papel jugaron los vecinos?

3) ¿Qué sector o edificio, de la ciudad renovarías? y ¿Por qué?

4) ¿Qué sector de la ciudad se podría rehabilitar?

5) ¿Cómo resolverías los problemas de circulación en el centro y macrocentro?

6) ¿Si tuvieras que construir una plaza de grandes espectáculos, a dónde estaría emplazada en tu ciudad? Justifica tu elección.

7) ¿Qué función le darías al antiguo edificio del hospital de la ciudad?

Tengan en cuenta que todas las actuaciones y/o soluciones, se darían en la ciudad de las Termas de Rio Hondo, (a partir de la pregunta 3).

Unidad 6: Áreas urbanas

La ciudad se configura como un espacio diferenciado en áreas de usos del suelo especializados: el C.B.D., áreas residenciales, áreas industriales, áreas comerciales y áreas rururbana.

6.1 El C.B.D.

A) Características generales

El área urbana mejor conocida y estudiada de la ciudad es la central, (Inglaterra), “cité” (Francia), “zentrum” (Alemania) y “centro” (España), y dentro de ella lo que se denomina, a nivel coloquial, “dowtown” y, a nivel geográfico, el C.B.D. (Central Business District).

El CBD constituye el centro comercial y de negocios de cualquier ciudad, aunque no siempre su localización es la misma dentro del área central. En las viejas ciudades europeas, el centro de negocios y el centro histórico no siempre coindicen, mientras que en las ciudades de los países nuevos, digamos, el CBD y el núcleo urbano primitivo se confunden.

El centro comercial y de negocios se caracteriza por los siguientes rasgos:

Accesibilidad. Es el sector al que se puede llegar en menos tiempo y de manera más fácil desde cualquier punto de la ciudad y de la región que conforma su área de influencia, o incluso de toda la nación, en el caso de la capital de grandes aglomeraciones.

Concentración de tráfico de vehículos y de peatones. Presenta la mayor densidad de circulación de la ciudad. Grandes dificultades de acceso y estacionamiento convierten al CBD en un “área problema”.

Reducida población residencial. Es una de las notas que mejor define al CBD, sobre todo en las mayorías de las ciudades, al no haber casi suelo dedicado a usos residenciales; por ello, se habla del centro como “corazón muerto”, lo que resulta especialmente cierto durante la noche.

Escasa actividad industrial. Se limita a unas cuantas industrias que localizan parte de su proceso de producción en el centro de la ciudad y que se benefician de la proximidad a los clientes o de la complementariedad con otras actividades. Este es el caso de las industrias de artes gráficas (prensa, libros, editoriales), de modas, joyería, etc.

Movilidad. Son áreas de gran dinamismo, puesto que se producen frecuentes fenómenos de difusión, resultado de la densificación de sus actividades; de desdoblamiento, por la formación de un segundo centro de actividad, alejado del primero, casi siempre en la periferia, y de abandono o reconquista, que son relativamente abundantes en las ciudades, por ejemplo, de Estados Unidos.

Altura de los edificios. Los elevados valores del suelo en el centro de negocios y la necesidad que tienen sus actividades de ocupar una posición central, originan un aprovechamiento intensivo del suelo, que se resuelve con una edificación de altura.

B) La delimitación del CBD. El método índice

El problema de la delimitación del CBD es uno de los temas básico de investigación de la geografía de la ciudad. Se busca un método de trabajo que permitan delimitar, de forma objetiva y universal, el CBD.

La principal dificultad consiste en que el corte del CBD no se produce de manera brusca, sino gradual, ya que sus usos característicos son sustituidos progresivamente por otros que no lo son. Sólo, a veces, sus límites se dibujan nítidamente por la presencia de un parque, un rio, el mar, un tendido ferroviario o un grupo de edificios de características concretas.

Atención: con posterioridad se entregará diferentes métodos, con sus autores correspondientes, en los intentos de delimitación del CBD.

C) Las variaciones internas del CBD

El CBD no constituye un área urbana homogénea, sino que pueden observarse grandes diferencias:

Variaciones en la intensidad comercial. Se producen desde su núcleo, el denominado “corazón comercial”, hacia sus bordes. La máxima intensidad comercial se registra en los puntos de precios del suelo más altos y de mayor densidad de tráfico.

Escalonamiento en altura de los usos del suelo. Las distintas actividades ocupan diferentes valores, de manera que se puede hablar de una zonificación de los usos del suelo en horizontal y en vertical correspondiendo con los precios del suelo; así, los comercios al por menor, que necesitan situarse en lugares que atraigan la atención de los peatones, ocupan las plantas bajas, por las que pagan rentas más altas, mientras que las oficinas y despachos profesionales se distribuyen por las otras plantas. A veces, los pisos más altos se dedican a apartamentos de lujo, despachos de grandes empresas e incluso restaurantes de elevada categoría, usos del suelo que se benefician de la centralidad y de la tranquilidad de las grandes alturas. (Figura 12).

Formación de áreas especializadas del suelo. La tendencia de la agrupación de las diversas funciones propias del CBD en un mismo emplazamiento da lugar a la aparición de calles o áreas especializadas en determinados uso del suelo: actividades financieras, diversión, espectáculos, comercios, etc.

Disminución de los usos propios del CBD. Desde su “corazón” hacia los bordes. A medida que aumentan la distancia desde el “corazón” del centro de negocios, decrece la intensidad de usos propios del CBD, aunque no de manera homogénea, ya que los usos se prolongan hacia afuera por las calles principales. La desaparición va produciéndose lenta y progresivamente, siendo sustituidos estos usos por otros no característicos en los pisos bajos y altos: almacenes, tiendas de muebles, de automóviles o artículos relacionados con la industria del motor, estacionamiento y alojamientos.

D) La zona de transición

Al lado del borde exterior del CBD se encuentra los que los geógrafos americanos denominan “zona de transición”, ya recogida por BURGESS en su modelo de estructura urbana.

Se extiende en el centro de negocios y las áreas residenciales interiores y está definida sobre todo, por la gran diversidad de usos del suelo y por la frecuencia de fenómenos de invasión y sucesión que provocan continuos cambios en las actividades y en la población.

Robert Preston y Griffin (1996), autores del principal intento para definir y caracterizar la zona de transición, distinguen varios sectores dentro de ella: sectores de asimilación activa, sectores de asimilación pasiva y sectores de inactividad. Dentro de cada tipo de sector suele haber más de uno (Figura 13).

Sectores de asimilación activa. Son aquellos en los que se producen importantes cambios funcionales, debidos a la introducción de nuevos usos del suelo, favorecidos por la realización de operaciones de renovación urbana. Entre sus usos más representativos figuran: edificios públicos y oficinas institucionales, usos comerciales de calidad a lo largo de las principales calles, oficinas de empresas, despachos profesionales, bancos, establecimientos de ventas de automóviles, etc.

Sectores de asimilación pasiva. Son menos dinámicos que los anteriores, por lo que los fenómenos de cambio funcional, a expensas de áreas residenciales de baja calidad, son más lentos y menos frecuentes. Los establecimientos instalados aquí tienen, a menudo, corta vida y sufren repetidos cambios de dirección y de actividad. Los usos predominantes en estos sectores son: comercios de baja calidad, industrias ligeras, comercios de venta al por mayor y almacenes.

Sectores de inactividad. Apenas se realizan cambios de ningún tipo. En ellos se localizan: industrias pesadas, generalmente en relación con un puerto o una estación de ferrocarril; servicios públicos, como comisarías y cuarteles de bomberos; comercios de baja calidad, como casas de empeño o tiendas de ropa usada; bares y restaurantes de ínfima categoría; áreas residenciales deterioradas morfológicamente y ocupadas por las clases más humildes de la ciudad. En el caso de las ciudades americanas, aquí se encuentran los “ghettos” de minoría étnicas (negros, puertorriqueños, chicanos y orientales).

Por Hugo R. Manfredi

6.2 Las áreas residenciales

El interés por el estudio de las áreas residenciales viene motivado porque la función residencial es la más característica de la ciudad y porque el suelo dedicado a estos usos es el que ocupa una mayor superficie, constituyendo en muchos casos un uso perfectamente segregado de las otras utilizaciones del suelo, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, cuando las ciudades eran pequeñas y los distintos usos ocupaban las mismas áreas.

El análisis de estas áreas se puede realizar desde dos enfoques, el de la morfología y el de la composición social de sus habitantes, aspectos que aparecen juntos en la realidad, ya que un área residencial ocupada por un determinado estrato social le corresponde una edificación de características concretas. La mayor parte de los estudios realizados sobre áreas residenciales se centran en el enfoque social, dado que el morfológico no permite obtener conclusiones de validez universal y sólo se puede establecer con él una tipología muy general de los materiales empleados y de las viviendas.

A) TEORÍAS SOBRE LA DIFERENCIACIÓN RESIDENCIAL DEL ESPACIO URBANO

La diferenciación residencial es un fenómeno que ha existido siempre, en mayor o menor grado y en todos los contextos culturales, como resultado de la acción de varios factores:

° La imposición hecha por la fuerza a determinados grupos sociales o étnicos a residir en ciertas partes de la ciudad.

° El deseo por parte de grupos minoritarios de concentrarse de forma voluntaria en determinadas áreas como medio de mantener vivo un sentimiento de identidad cultural. Esta fue la razón que determinó la instalación de los inmigrantes, por ejemplo, en sectores concretos de las ciudades, en el siglo pasado.

° Las fuerzas del mercado, que motivan que cada área residencial sea ocupada por grupos sociales de un mismo poder económico.

Hoy, la separación residencial es consecuencia de una serie de factores socioeconómicos, étnicos y culturales, cuya valoración es distinta según las teorías que se han elaborado para explicar la diferenciación residencial del espacio urbano. La ciudad se muestra más como un mosaico variado que como un fenómeno unitario.

Las distintas teorías que justifican la formación de áreas residenciales diferenciadas dentro de la ciudad parten del enfoque microsocial, o macrosocial. El primero, microsocial, considera la ciudad como un fenómeno particular que debe ser analizado de forma aislada, y relaciona la diferenciación residencial con los tipos de comportamiento y de decisión de los individuos; a este enfoque corresponden la “teoría subsocial” y la “teoría de valores sociales”. El segundo, macrosocial, pone a la ciudad en relación con las características generales de la sociedad, de modo que la diferenciación residencial debe ser explicada por sus conexiones con la estructura global de aquélla; a este enfoque corresponde la “teoría de análisis de áreas sociales”.

a) Teoría subsocial: se encuentra implícita en los trabajos de los ecólogos clásicos y neoclásicos de Chicago (Burgess, Park, McKenzie, Wirth y Zorbaugh). Es una teoría de tipo económica-biológico. La distribución de los usos del suelo y la diferenciación social de las áreas residenciales se realiza en función de los principios generales muy relacionados, el de la “competencia impersonal” y el de los “distintos valores del suelo”.

La diferenciación social de las áreas residenciales resulta, además de la actuación de varios factores:

Distribución de los precios de las viviendas y del nivel de ingresos familiares. Las rentas más bajas de las viviendas corresponden a las que se localizan cerca del centro y las más altas a las del exterior por su amplitud y por la modernidad, a pesar de situarse sobre los suelos más baratos. De este modo, la categoría social de las áreas residenciales aumenta hacia el exterior y disminuye hacia el interior.

Deseo de maximizar la accesibilidad al lugar de trabajo y a los distintos servicios urbanos. Las familias de un nivel económico semejante tienden a localizarse en una misma área residencial, ya que son análogas sus necesidades en relación a aspectos como acceso al lugar de trabajo, al transporte público y servicios de la ciudad, y tienen igualmente, exigencias comunes en cuanto a las dimensiones y características de la vivienda.

Necesidad de mantener equilibradas las cantidades de dinero que se destinan a la vivienda y a los transportes con relación al total de ingresos familiares. Los estratos sociales altos, com mayores ingresos, pueden destinar una parte mayor de dinero a los transportes que los estratos sociales más humildes, por lo qu prefieren una localización alejada del centro donde encuentran viviendas más apropiadas para sus exigencias residenciales.

La teoría subsocial encierra un fuerte determinismo económico al sostener que la diferenciación residencial en una sociedad libre mercado reproduce especialmente las características económicas de la población.

b) Teoría de los valores sociales: Surgió a finales de los años treinta como reacción al modelo delos ecólogos subyacente en la teoría anterior, al que acusan de positivista y mecanicista. La oposición estaría en el planteamiento de los ecólogos sobre la diferenciación de las áreas residenciales porque no concede ningún significado al sentimiento y al simbolismo en el comportamiento humano (los no económico, las creencias religiosas y políticas, las concepciones sobre la forma y el papel de la familia, etc.). Las aportaciones de la teoría de los valores sociales no invalidan por completo los planteamientos de la teoría subsocial, sino que pueden ser consideradas complementarias. La teoría de los valores sociales ha servido para destacar el papel de la motivación humana en la diferenciación de las áreas residenciales, pero, por sí sola, no es capaz de explicar de manera completa y sistemática el proceso de diferenciación social.

c) Teoría del análisis de áreas sociales: Este modelo supuso un progreso sobre las teorías anteriores al relacionar el análisis social y residencial local con el de la sociedad en general. El fundamento se encuentra en la identificación de unos factores o índices de diferenciación social y residencial y en el concepto de “escala social”, y la manera de relacionarse entre sí las personas que la integran. Hay que tener en cuenta que los índices diferenciadores no son perennes, puesto que son fruto del grado de modernización de la sociedad. Con el paso del tiempo pueden aparecer nuevos ejes diferenciadores y debilitarse otros. Esto es lo que ha sucedido en las ciudades modernas con la religión, que en el pasado constituía un eje de diferenciación social y hoy no lo es.

Desde el punto de vista espacial, las variables que integran los factores de diferenciación residencial tienden a distribuirse conforme a los modelos clásicos de usos del suelo: de modo sectorial, las variables relacionadas con el factor social; en zonas concéntricas, las correspondientes al status familiar, y en núcleos dispersos, las del factor étnico. Ver figura.

Un modelo de la estructura residencial de la ciudad. Según R. Murdie (1969). Fuente: Robert Murdie, Internal Structure of the City, 1971.

Por Hugo R. Manfredi

B) Formación de las Áreas Residenciales