Este sección del blog se edita para el trabajo con los alumnos de la asignatura Geografía Económica de 3°año del I.S.F.D.C. N°2- Termas de Rio Hondo . Cualquier visitante de esta página, están también invitados/as a dejarnos sus comentarios y sugerencias.

Textos de clases, Geografía Económica, 3°Año

Resumen. Complementados con otros textos.

Unidad 1: La relación entre economía y espacio

1.1 Economía y Espacio:

Uno de los grandes desafíos para la ciencia en este nuevo siglo es llegar a entender las “estructuras económicas y políticas” que organizadas a escala mundial, han dado lugar a una nueva realidad y con ella, a una configuración diferente. La geografía como tal está llamada a renovarse y con ella, la geografía económica (1) en particular, obligada a revisar sus fundamentos y encontrar renovados principios que la sustentan.

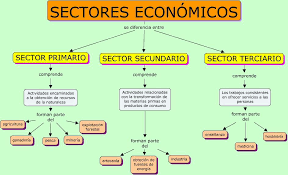

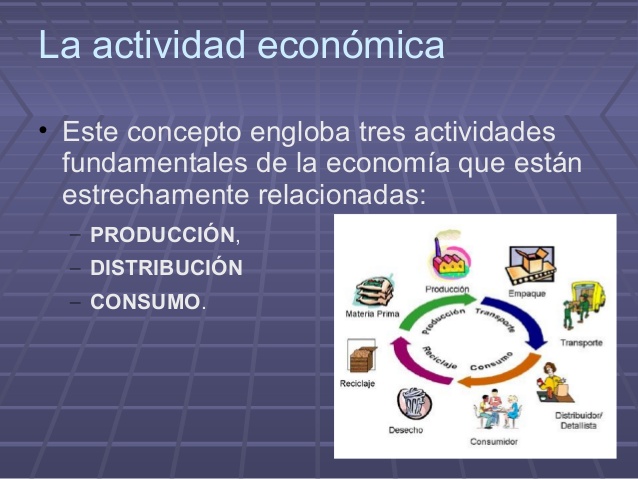

La distribución espacial de los hechos económicos así como la acción transformadora que realiza el hombre sobre el medio, es uno de los ejes centrales a la vez que el punto de partida para el abordaje de la nueva geografía económica. Esta rama de la ciencia pasó a centrarse en el estudio de las interrelaciones entre ambas categorías como una vía de doble entrada donde el espacio ejerce una influencia determinante sobre la estructura económica y ésta es a la vez un insumo crucial en la configuración del primero. Son las características de cada territorio las que influyen en la vida de las empresas y las familias que integran el sistema económico (producción, distribución, consumo) en tanto que éstas pueden forzar a una nueva estructuración del mismo. Ellos nos conduce directamente a la relación entre economía y espacio (2) (3), la que ha dado lugar a una de las áreas que, dentro de las ciencias sociales concita mayor atención a partir de los cambios que registra como campo disciplinar específico.

Como campo específico, la Geografía económica tiene una importante trayectoria (4) y describe una significativa evolución en el pensamiento disciplinar. Distintos contenidos temáticos definen esta evolución como, la localización de las actividades económicas, la estructura económica urbana-regional, los efectos territoriales de la actividad económica y las políticas públicas que hacen tanto a los territorios como a la economía.

Podemos hoy hablar de cuatro líneas –no excluyentes de otras posibles- que sintetizan básicamente los principales ejes de interés del campo disciplinar:

- 1) Una de las líneas más frecuentes y actuales, es la relativa a cuestiones de atracción de capitales y localización de nuevas empresas, en particular en lo que hace a las estrategias de las grandes trasnacionales o conglomerados de firma que definen nuevas conductas a partir de la creciente movilidad espacial del capital.

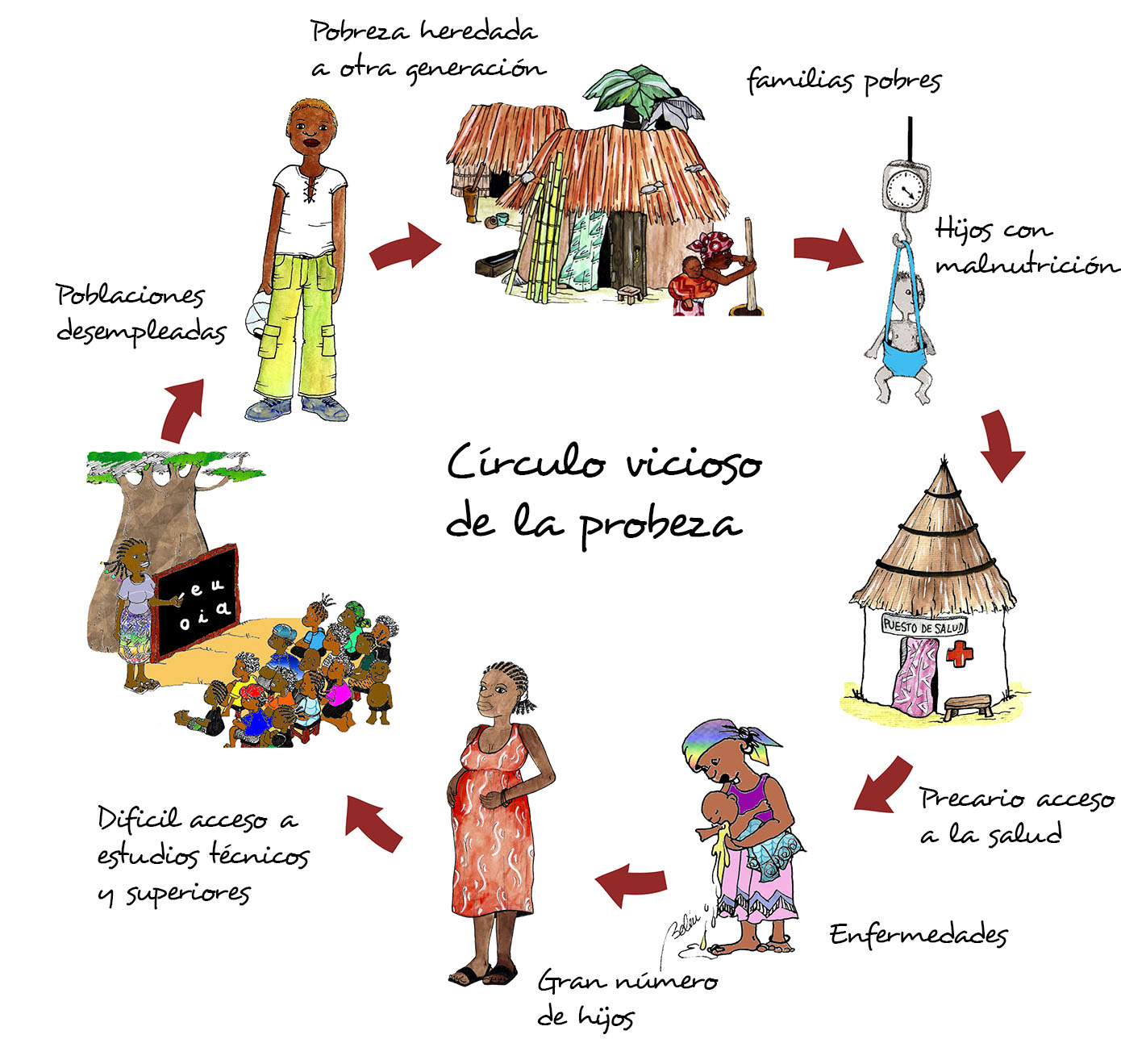

- 2) Una segunda corriente que moviliza el interés, es aquella relacionada con las alteraciones en el mercado laboral, la distribución del ingreso y la pobreza en los territorios; ella se vincula con los movimientos migratorios y las tendencias de urbanización/desurbanización y las diferencias en los niveles de vida de sus poblaciones.

- 3) Muy vinculadas a esta última, habría una tercera línea que trabaja con diferencias en el crecimiento por regiones y estructura económica de los territorios; ella pone especial atención en los desequilibrios generados a partir de contrastes, medición de los cambios e identificación de “ganadores y perdedores” derivados del proceso de transformación económica.

- 4) Finalmente, de la evolución económica de los territorios y de la comparación entre ellos, numerosas investigaciones se orientan hacia la identificación de políticas públicas y el papel que desempeñan en cuanto a la planificación territorial; actores e instituciones son el centro de interés para este último eje.

Por Hugo R. Manfredi

Citas/Notas Bibliográficas

- (1) D´Entremont, Aiban. “Geografía Económica”. Madrid-España, Ed. Cátedra. 1997, pág. 15.

- (2) Fujita, M., Krugman, P. y Veneables, A. “Economía Espacial. Las ciudades. Las regiones, y el comercio internacional”. Barcelona-España, Ed. Ariel Geografía, 2000.

- (3) Benko, George et Lipietz, Alain. “La Richesse des Régions”. La Nouvelle Geographie socio-econom. París-francia, Economie en liberté PUF. Presses Universitaries de France, 2000, pág. 7-8.

- (4) Ortega Valcarcel, José. “Los Horizones de la Geografía. Teoría de la Geografía”. Barcelona-España, Ed. Ariel Geografía, 2000, pág. 413.

1.2 Dinámica capitalista, crisis y reestructuración territorial

Como hemos visto, las relaciones entre economía y territorio cambiaron definitivamente con la aparición, en los últimos años, de la corriente globalizadora y el nuevo contexto en el que ésta se define. Para comprender como se comporta esta realidad tal vez sea importante partir de la idea que la globalización, particularmente en su faz económica, se concibe como la última etapa –en lo inmediato- de la evolución del sistema capitalista.

El capitalismo, visto precisamente como sistema, se caracteriza a partir de las condiciones o regularidades que se mantienen a través de los distintos períodos que describen su evolución.

¿Cuáles son esas regularidades que permiten, pese a las distintas etapas, caracterizar el Sistema?

Tanto la existencia que la empresa privada y su lógica del beneficio, la competencia y tendencia a la concentración empresarial, el proceso de acumulación de excedentes y el crecimiento, la determinación del sistema de precios a través del mercado o la división del trabajo –tanto sea técnica, social o espacial- son todos elementos que persisten pese a sus variaciones a lo largo del tiempo.

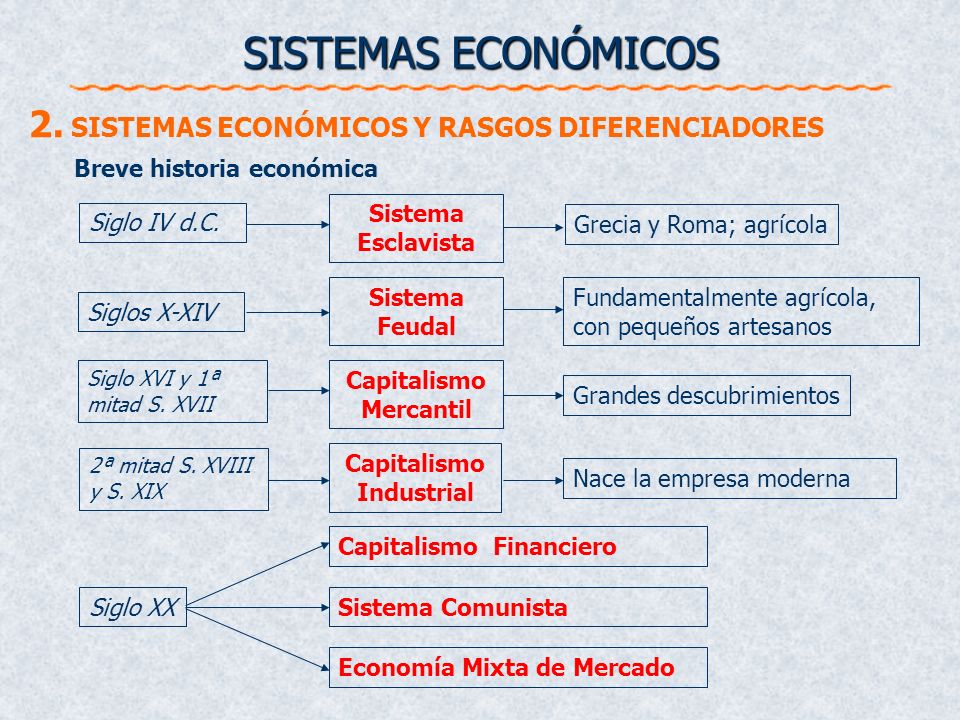

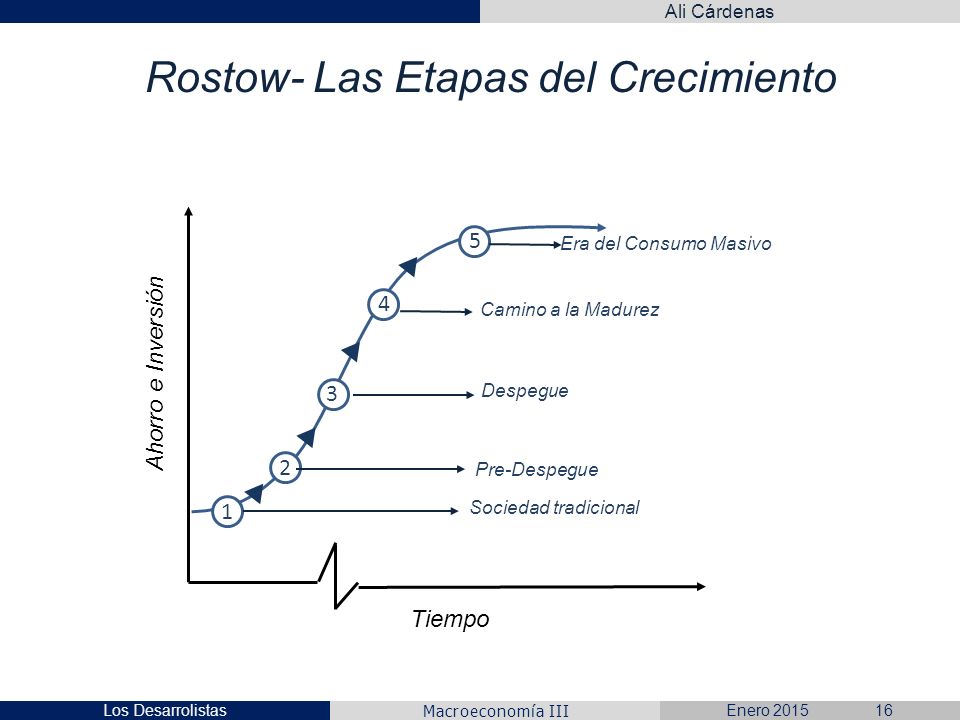

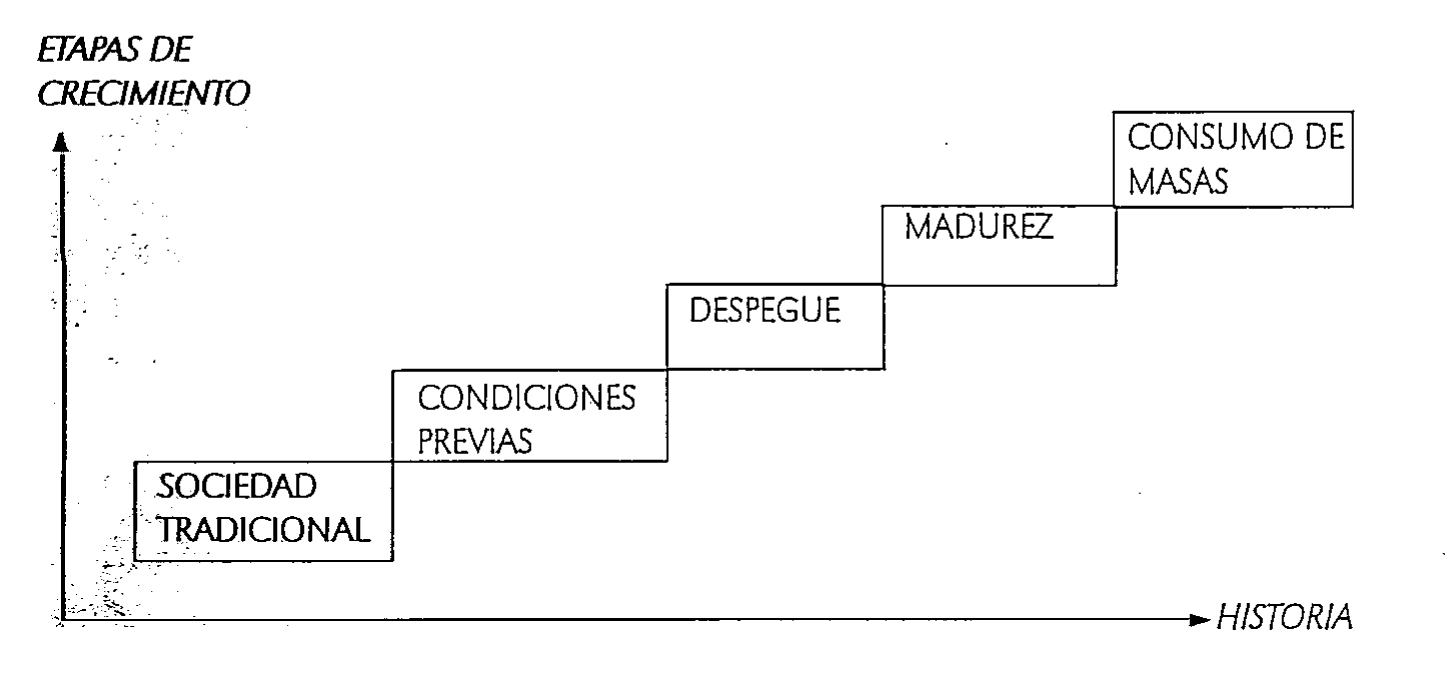

Se trabaja habitualmente con cuatro ciclos económicos a través de los cuales se reconoce la expansión de las relaciones del capitalismo, en el tiempo y en el espacio. Creemos importante establecer una descripción que permita marcar las diferencias entre etapas, poniendo el acento en el cambio del modelo de desarrollo (5).

Veamos como han sido esas etapas:

- 1)-La primera de ellas, la que se identifica como Capitalismo Mercantil se inició hacia el 1500 en Europa Occidental; los factores productivos dominantes por entonces eran la tierra y el trabajo en tanto las fuentes de energía eran diversificadas, dispersas y de escaso potencial, lo cual no favorecía la concentración de actividades. Los planteamientos mercantilistas resultaban favorecidos por las periferias proveedoras de recursos naturales que se incorporaron por entonces. La escasa división del trabajo y las relaciones sociales con fuerte jerarquización y escasa movilidad dieron lugar al predominio de economías cerradas o de autosubsistencia en los ámbitos locales con escaso desarrollo de la infraestructura de transporte terrestre, estando prácticamente limitado el comercio floreciente de entonces a la navegación fluvial. Finalmente, se puede decir que la escasa participación pública sobre la actividad económica estaba presente en la protección del comercio, la regulación de los gremios y, las corporaciones de artesanos y la promoción de sus propias manufacturas.

¿Cuál es el modelo espacial que se corresponde con esta etapa?

El desarrollo que una economía de mercado y de actividades relacionadas con el intercambio da lugar a la aparición de tiendas especializadas y dedicadas al comercio mayorista (recuérdese los casos de Amberes, Leipzig o Medina del Campo, entre otras) y, finalmente, la mayor jerarquía de estos espacios, las ciudades puertos, convertidas en algunos casos en plazas financieras y centros de mercado como lo fueron Venecia, Lisboa, Londres o Amsterdam, verdaderos centros de poder de la economía capitalista de la época; estas ciudades eran el corazón del sistema.

- 2)-El despegue industrial tuvo lugar en Gran Bretaña del siglo XVIII, en un ambiente donde prevalecían algunas condiciones esenciales para que ello ocurriera: mejoras en las técnicas agrarias y la acumulación de excedentes, crecimiento de la población, implementación de reformas políticas y una masa importante de recursos provenientes del comercio ultramarino. Es en esta etapa donde aparece el llamado Capitalismo Industrial, íntimamente asociado a la 1° Revolución Industrial y a dos factores claves: un recurso natural –carbón mineral- como fuente de energía dominante y una innovación tecnológica, la máquina a vapor (el telar, el ferrocarril).

La revolución de los medios de transportes fue lo que incrementó notablemente los desplazamientos en tanto las comunicaciones –con la aparición del telégrafo- mejoraron la capacidad de ciertas regiones para competir con sus producciones. El capital se convirtió de aquí en más en un factor de producción esencial, observándose una estrecha relación entre la banca y la industria; apareció la concentración empresarial y se incrementó la división social y técnica del trabajo.

La regulación institucional de los Estados se orientó hacia la eliminación de obstáculos al capitalismo industrial; supresión de gremios, aduanas interiores, y otras medidas; a la par desaparecen las tareas artesanales reemplazadas por el trabajo mecanizado lo que trae aparejado la aparición del proletariado urbano y la burguesía industrial como el emergente de una sociedad que se industrializa, hecho estrechamente asociado a las migraciones campo-ciudad y a la “urbanización” acelerada de la población rural que termina en muchos casos hacinada en las grandes ciudades industriales de la época.

Las mejoras en la movilidad de los productos posibilitó también la formación de mercados nacionales para los bienes primarios, siendo notable, asimismo, la tecnificación y la especialización en los usos del suelo. La incorporación de las actividades industriales rompe con la dispersión de actividades hasta entonces dominantes para dar lugar a tres tipos de áreas.

a)-las industrias de cabecera, que nacen vinculadas a las materias primas o recursos naturales, como fue el caso de la cuenca hullera-ferrífera del Ruhr y Sarre en Alemania o los Apalaches en Norteamérica, dando lugar a modelos territoriales polarizados.

b)-las áreas de rupturas de carga, asociados a los puertos marítimos o terminales ferroviarias donde se trasvasan productos o bien se hacen procesos de transformación, asociados a su condición de punto de paso. Como lo fue Londres, Nueva York, Hamburgo, Buenos Aires entre otros.

c)-las industrias ligeras, que aparecen para atender una demanda creciente y localizada de población urbana en rápida expansión, en tanto entra en declive la industria rural tradicional.

Cuando las relaciones productivas asumieron una dimensión mundial y se potenció la industrialización en el marco de una creciente división internacional del trabajo, la localización de los agentes y los factores de producción se convirtieron en el objeto primordial de estudio de la geografía económica. Luego, con el avance en la masificación del consumo, el centro de interés se desplazó hacia el análisis de las relaciones entre lugar de producción y consumo, así como la distribución espacial y las formas de asentamientos de los potenciales consumidores.

Por Hugo R. Manfredi

Citas/ Notas Bibliográficas

(5) Alburquerque, Francisco. «Desarrollo Económico Local y Distribución del progreso Técnico». Cuaderno ILPES N°43.

- 3)-El Capitalismo Monopolista

Llegó de la mano de la 2° Revolución Industrial, marcando la transición del siglo XIX al XX, alcanzando su máximo desarrollo entre 1930 y 1960, período en el que se dieron la mayor parte de las innovaciones básicas del período. Como todo proceso de cambio tecnológico profundo, estuvo precedido por la modificación de la fuente de energía, que en este caso fueron, primero la electricidad y, más tarde los hidrocarburos: el petróleo.

Los cambios en los transportes, particularmente con la aparición del automóvil y posteriormente, el avión, acercaron las distancias y los tiempos entre regiones, favoreciendo, al igual, las producciones y los consumos generalizados. Otras innovaciones, particularmente en las comunicaciones fueron el teléfono, la radio y finalmente la televisión; éstas cambiaron las pautas y los hábitos de vida de la población. Con la aparición de nuevos materiales: el aluminio, los plásticos, los sintéticos, surgieron los nuevos sectores industriales del período, como la petroquímica, la automotriz, la aeronáutica, las máquinas y herramientas, los electrodomésticos, sólo por nombrar algunos de las producciones más destacadas.

Sin embargo, tanto o más importante que estos cambios fue la generalización de una nueva forma de hacer y organizar las producciones: el Fordismo (6), como nuevo régimen de acumulación dominante basado en el Taylorismo (que propugna la fragmentación y especialización de la actividad laboral, con control de tiempos y movimientos y evaluación constante para elevar la productividad). Durante esta etapa se refuerza la concentración, domina la producción en serie y se configuran los grandes centros productivos a escala donde prevalecía la división del trabajo.

Geográficamente esta etapa acusa una marcada división internacional del trabajo; la bipolaridad posterior a la Segunda Guerra Mundial, dio cabida a la Comunidad Europea (en nacimiento en el 1957), a Japón en recuperación y a nuevas periferias que se incorporaron a la industrialización como Australia, Europa Meridional o el Cono sur de América. Aparece lo que se dio en llamar el Tercer Mundo, producto de la descolonización manteniendo economías primario-exportadoras en tanto los países de economías planificadas que pugnaban por alcanzar la hegemonía por fuera del mundo capitalista, se mantenían en torno a la Unión Soviética y China.

Como dice Ricardo Méndez (7) “…la gran fábrica, la gran empresa y la gran ciudad se convirtieron en el exponente paradigmático de esta fase de desarrollo capitalista”. La Economías externas de aglomeración dieron origen a la formación de las áreas metropolitanas y la reorganización espacial de las actividades productivas en torno a ejes de crecimiento estructurados por los medios de movilidad y las principales vías de transporte rápido. Continuó acentuándose la migración campo-ciudad y se profundiza la “brecha” entre países industrializados y no desarrollados, aumentando la polarización espacial.

El aumento de la producción industrial, la transformación en la producción agraria como efecto de la mecanización, la expansión de servicios de todo tipo, o los efectos de la innovación y difusión técnica, por citar sólo algunos aspectos, fueron el centro de los estudios a medida que avanzó el siglo XX. La descripción más o menos global de un territorio, evolucionó hacia temas específicos de lo económico-territorial, subdividiéndose progresivamente el análisis por ramas, sectores o actividades de producción, bien hacia la vinculación con temáticas funcionales territoriales concretas, como la economía urbana, los desequilibrios territoriales o el desarrollo local y regional, entre otros.

Por Hugo R. Manfredi

Citas/Notas Bibliográficas

(6)Benko, George. “Lexique de Géographie Économique”, París, Francia, Colección Síntesis, série Gégraphie, 2001, pág. 35.

(7)Méndez, Ricardo. “Geografía Económica”. La lógica espacial del capitalismo global. Barcelona, España, Edit. Ariel Geografía, 1997.

- 4) Capitalismo global y factores que impulsan el cambio

El modelo comenzó a dar síntomas de agotamiento hacia mediados de los setenta, donde la inestabilidad y la incertidumbre rompen con una trayectoria de crecimiento sostenido en los países industrializados. El proceso que se denomina “3° Revolución Industrial”, basado en la Microelectrónica, comienza a dar síntomas de cambios que pasan por la caracterización de un ambiente mundial donde se conocen:

-Fuerte expansión de las fuerzas productivas.

-Numerosas empresas que definen un modo de acumulación diferente.

-El modo de regulación prioriza la competitividad por sobre la equidad.

La Crisis del Petróleo fue un síntoma y un desencadenante para la posterior caída de las tasas del Producto Bruto, mundial a la mitad. Si bien se comenzó a hablar de globalización en EEUU hacia 1983; todos coinciden en señalar que el término se acuña ya a partir de 1975, con la reunión del hoy llamado Grupo de los Ocho, y la decisión política de liberalizar el mercado de capitales y privatizar los bienes de propiedad intelectual. Por entonces se iniciaba el rápido crecimiento de los flujos internacionales (financiero y comercial) y se expandían los gastos en investigación y diseño, dando lugar a la sociedad informacional (8).

El surgimiento de nuevos sectores de actividad, afectó otros sectores tradicionales, además del volumen, la distribución y las características de los puestos de trabajo. A la par que muchos mercados se volvieron globales, aparecieron los grandes grupos económicos que plantean una política de descentralización de sus plantas, segmentando procesos y trabajando en base a redes de interconexión a escala mundial. La desaparición de los sistemas de planificación centralizada (socialismo real), da lugar a la reorganización de las inversiones, el empleo y los procesos de agregado de valor, generando distorsiones territoriales y fuertes desequilibrios en la distribución del poder de decisión económica.

En los últimos años, la corriente neoliberal de pensamiento apoyó la creciente liberalización de mercados, la reducción del sector público mediante las privatizaciones, un mayor control del gasto con efectos en las inversiones y el aumento de los contrastes, le dio prioridad a la competitividad territorial por sobre la equidad y fomentó la descentralización en las decisiones, reduciendo la capacidad de negociación frente a los grandes capitales.

Estas transformaciones dieron origen a una nueva lógica espacial que afectó tanto la localización de las empresas, como las ventajas competitivas que caracterizan a las regiones y ciudades, para impulsar el desarrollo y originar nuevas políticas de intervención territorial. Se comienza a hablar de Regiones Ganadoras, de ciudades globales, de áreas de innovación o ejes de desarrollo urbano en oposición a Regiones Perdedoras, áreas rurales y/o de industrialización en declive y de espacios marginales al modelo.

En las actuales circunstancias, poco importa pensar en el espacio en términos de distancia o costo de producción, es decir, como mero soporte en el que se desenvuelven las actividades, en tanto sólo conlleva a la idea de homogeneidad como se hacía anteriormente. Lo esencial al decir de algunos autores como F. Alburquerque “…el interés se centra en un concepto diferente, el de territorio, que comprende la heterogeneidad y complejidad del mundo real, sus características ambientales, los actores sociales y sus alineamientos a estrategias o existencia de recursos para el desarrollo productivo y el acceso a ellos”. (9).

¿Cuáles son los hechos que marcan la transición entre lo que la economía reconoce como el último periodo de Globalización Capitalista y la etapa anterior identificada como de “Sustitución de Importaciones?

Podemos hablarles de cuatro grandes campos (relativos a la evolución de los factores de la producción) desde los cuales se analiza el fenómeno:

a-Las innovaciones tecnológicas han traído en los últimos años efectos indiscutibles sobre el sistema productivo y sobre el territorio en general. Se modificó la relación espacio-tiempo a partir de innovaciones en los transportes y especialmente las comunicaciones; se densificaron los flujos que vinculan empresas y regiones en el mundo; hay una nueva división espacial del trabajo y una creciente presencia de políticas específicas que promueven las innovaciones en cada región. De este modo, el esfuerzo tecnológico de un territorio puede medirse en función de la disponibilidad de recursos materiales y humanos dedicados a la investigación, la densidad y calidad del sistema científico (patentes, publicaciones, etc.) y, los efectos sobre el sistema productivo (nuevos procesos, exportaciones, mayor productividad, entre otros). Las posibilidades de avanzar en cada fase del desarrollo dependen del estadio alcanzado en la etapa anterior, de interpretar adecuadamente el paradigma vigente y de la habilidad para negociar y crear una estrategia de suma positiva. (10).

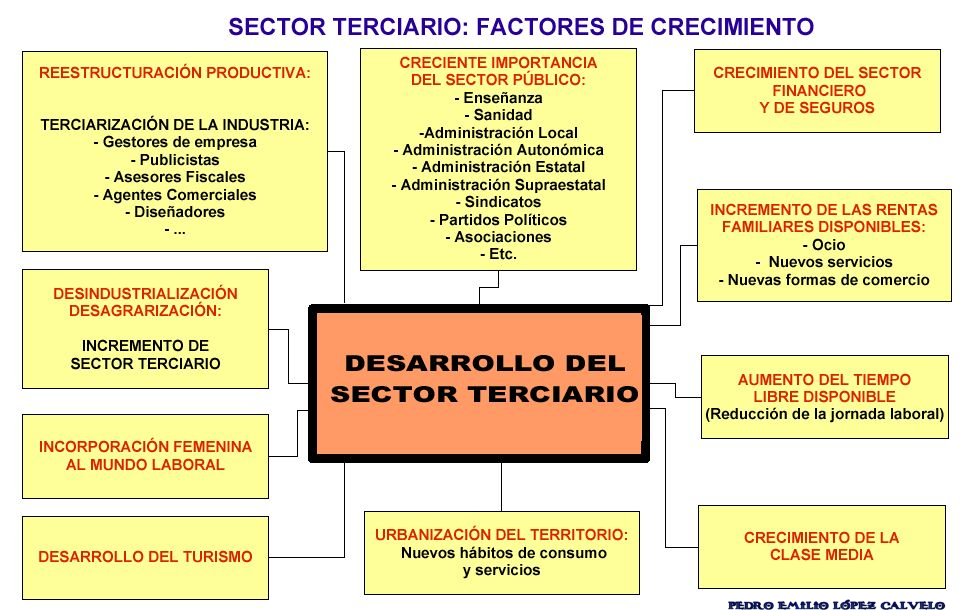

b-Una Nueva División Espacial del Trabajo se instaló en estos años y trajo consigo fuertes desequilibrios en el mercado de trabajo, con altas tasas de subempleo y en especial de desempleo, instalados como una realidad de fuerte presencia y en continuo crecimiento. El empleo -tal cual se concebido para el modelo “fordista”- se transformó manifestando una creciente flexibilización y precarización de las relaciones. Nuevos temas demandan atención en este aspecto: la distribución y número de puestos de trabajo por regiones, la estructura y problemas del mercado laboral a partir de nuevas relaciones (terciarización del empleo o modificaciones en la estructura ocupacional), los impactos derivados de innovaciones tecnológicas y los cambios sobre los esquemas productivos, las condiciones sociolaborales en relación con el crecimiento de la marginación social y, finalmente, los efectos territoriales de las políticas para el sector, que definen creación y destrucción de puestos de trabajo o instalan nuevas condiciones en el mercado.

c-La distribución de las actividades en el espacio ha sido, por tradición, la principal preocupación de la geografía económica. En los últimos años, las Inversiones Productivas modificaron la conducta de localización a partir de la creciente movilidad que manifiesta el capital en el mundo. Es primordial entender los cambios en la estructura interna de las empresas orientadas hacia la aplicación de estrategias competitivas como abaratar costes, especializar su actividad o transformar ámbitos de mercados, ya sea por conductas orientadas a la concentración o dispersión, entre otros.

d-Finalmente, se ha vuelto a la antigua discusión sobre crecimiento o desarrollo. Cada territorio en particular enfrenta una contradicción: maximizar beneficios económicos o defender el medio ambiente. La idea de desarrollo sostenible ha puesto en el centro de las preocupaciones el aumento de la calidad de vida de la población y no más, exclusivamente, la capacidad productiva y de consumo de un lugar.

Por Hugo R. Manfredi

Notas bibliográficas

(8) Zamagni, Stefano. Disertación sobre “Las consecuencias de la Globalización”, desarrollada en la sede de la UNR, 2002.

(9) Alburquerque, Francisco, OP. Cit. 1997.

(10) Pérez, Carlota. “Cambio Tecnológico y oportunidades de desarrollo como blanco móvil”, en Revista de la CEPAL N° 65-diciembre 2001, pág. 115.

Trabajo Práctico N°1

“El tiempo y el espacio en el mundo global”

Harvey, D. “La condición de la posmodernidad. Investigación sobre los orígenes del cambio cultural”, Buenos Aires, Amorrortu, 1998.

¿De qué modo han cambiado los usos y los significados del espacio y del tiempo con la transición del fordismo a la acumulación flexible? Mi idea es que en estas dos últimas décadas hemos experimentado una intensa fase de comprensión espacio-temporal que ha generado un impacto desorientador y sorpresivo en las prácticas económicos-políticas, en el equilibrio del poder, así como en la vida cultural y social (…)

La transición a la acumulación flexible se realizó a través de un rápido despliegue de nuevas formas de organización y nuevas tecnologías productivas.

(…) Entre las innumerables consecuencias que surgieron de esta aceleración general en los tiempos de rotación del capital, me concentraré primero en aquellos que tuvieron una influencia particular en las formas posmodernas de pensar, sentir y actuar.

La primera consecuencia importante ha sido la acentuación de la volatilidad y la transitoriedad de las modas, los productos, las técnicas de producción, los procesos laborales, las ideas e ideologías, los valores y las prácticas establecidas. (…) En el reino de la producción de mercancías, el efecto fundamental ha sido la acentuación de los valores y las virtudes de la instantaneidad (comidas y otras gratificaciones al instante y rápidas) y de lo desechable (…) Dominar la producción de la volatilidad o intervenir activamente en ella entrañan la manipulación del gusto y de la opinión a través de, por ejemplo, el liderazgo de la moda o la saturación del mercado con imágenes que utilizan la volatilidad para fines particulares. Esto significa, en ambos casos, la construcción de nuevos sistemas de signos e imágenes (…) Para empezar, las imágenes de la publicidad y de los medios desempeñan hoy un rol mucho más integral en las prácticas culturales, y alcanza una importancia mucho mayor en la dinámica de crecimiento del capitalismo. (…) La publicidad (…) es un engranaje que manipula los deseos y los gustos a través de imágenes que pueden relacionarse o no con el producto que se proponen vender (…)

En cuanto a los ajustes espaciales, no han sido menos traumáticos. (…) Hemos asistido a un nuevo episodio feroz del proceso de aniquilamiento del espacio por el tiempo, que siempre ha estado en el centro de la dinámica del capitalismo. (…) Sin embargo, que las barreras espaciales colapsen no quiere decir que la significación del espacio disminuya (…) Las pequeñas diferencias en aquello que el espacio contiene bajo la forma de abastecimientos, recursos, infraestructuras y cuestionas semejantes han adquirido una mayor significación. (…) Las diferenciaciones geográficas en la modalidad y la eficacia en el control sobre la mano de obra, junto con las variaciones en la calidad así como en la cantidad de la fuerza de trabajo, asumen una significación mucho mayor en las estrategias de localización de las corporaciones. (…) Hay muchos otros aspectos de la organización geográfica que han adquirido una nueva importancia en las condiciones de mayor acumulación flexible, La necesidad de información precisa y de comunicaciones rápidas ha acentuado el rol de las llamadas “ciudades mundiales” en el sistema financiero y corporativo (…) Cuanto menos importantes son las barreras espaciales, mayor es la sensibilidad del capital a las variaciones del lugar dentro del espacio, y mayor el incentivo para que los lugares se diferencien a fin de hacerse atractivos para el capital. El resultado ha sido la fragmentación (…) Harvey, D.

Responder:

- ¿En qué sentido afirma el autor que el tiempo siempre ha estado en el centro de la dinámica del capitalismo? ¿Qué entiendes por la “aceleración general en los tiempos de rotación del capital”? ¿Por qué se produce esta aceleración?

- ¿Qué nuevos sentidos adquiere la noción de espacio en esta etapa de flexibilización? ¿Qué relaciones establece el autor entre la pérdida de valor de las barreras espaciales y la nueva dimensión que adquieren las singularidades geográficas de determinados lugares? ¿Qué conexión pueden establecer con la noción de “fragmentación”?

- ¿Qué consecuencias culturales de la aceleración de los tiempos de rotación del capital cita el autor? Den ejemplos concretos de manipulación del gusto y de la opinión.

- Elaboren una lista de aspectos de la vida cotidiana que tengan como eje central las siguientes ideas expuestas por Harvey en el texto seleccionado:

“La primera consecuencia importante ha sido la acentuación de la volatilidad y la transitoriedad de las modas, los productos, las técnicas de producción, los procesos laborales, las ideas e ideologías, los valores y las prácticas establecidas (…) En el reino de la producción de mercancías, el efecto fundamental ha sido la acentuación de valores y las virtudes de la instantaneidad (comidas y otras gratificaciones al instante y rápidas) y de lo desechable (…) Dominar la producción de la volatilidad o intervenir activamente en ella entrañan la manipulación del gusto y de la opinión a través de, por ejemplo, el liderazgo de la moda o la saturación del mercado con imágenes que utilizan la volatilidad para fines particulares”.

- ¿Con qué dimensiones o aspectos del proceso de globalización pueden relacionarse las nociones de “volatilidad” y “transitoriedad”? Fundamente.

- Según su vivencia personal, describa cómo afectan en su vida diaria algunas de las desventajas de la globalización. En el mismo sentido describa qué aspectos positivos de la globalización le afectan personalmente.

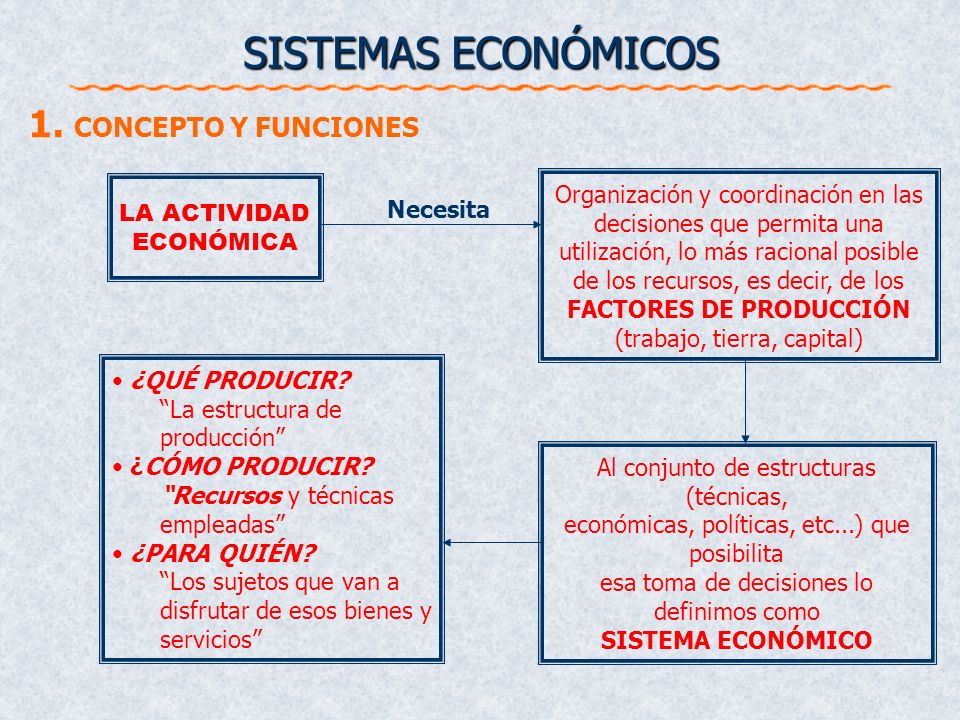

1.3 Sistemas económicos

La gran pluralidad socioeconómico, en el conjunto mundial, ha determinado respuestas contrastantes en la constitución de espacios humanizados. Este hecho tiene raíz en las diferentes formas de organización que adoptan los Estados y que prescindiendo del gran peso de la cultura o de las diferentes manifestaciones de una civilización dependen esencialmente de los denominados “Sistemas económicos”.

Parece simple vincular una determinada “organización económica” con un grupo humano, pero no lo es tanto, cuando se constata con un determinado modelo de sociedad y a su vez una forma de organización espacial. Por ello, su importancia es grande, ya que detrás de una economía, va a estar el hombre socialmente organizado tratando de buscar soluciones eficaces para lograr condiciones de existencia.

Debe entenderse por sistemas económicos: “un conjunto ideológico capaz de incidir en numerosos aspectos de las colectividades humanas, aunque inicialmente pueda vincularse con un funcionamiento económico concreto”.

Las definiciones son múltiples y complejas de sistema económico:

Snavely (1976): una manera de resolver los problemas económicos de una sociedad”.

Sampedro, José Luis (1973): “conjunto de relaciones estructurales básicas, técnicas e institucionales que caracterizan la organización económica total de una sociedad y determinan el sentido general de sus decisiones fundamentales, así como los cauces predominante de su actividad”.

Garrigou-Lagranje y Passet: “conjunto coherente que puede ser explicado en su funcionamiento de una forma simple y homogénea, tanto cuando se trata del funcionamiento de una organización limitada como cuando se está haciendo referencia al funcionamiento de la sociedad económica por entero”.

Benavidez: “la peculiar manera de organizarse que tiene una sociedad en relación a conseguir sus necesidades materiales”.

Las definiciones muestran heterogeneidad intrínseca de un sistema económico. A pesar de todos ellos hacen referencia a aspectos tan variados, convergen en un sentido, y es que en todo sistema económico aparecen un conjunto de elementos integrados en una estructura cuya interrelación constituye el fundamento de dicho sistema.

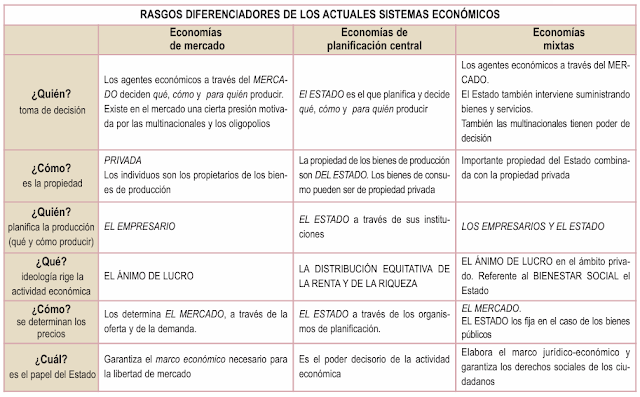

Se acostumbra a clasificar a esas estructuras en dos grandes grupos.

Estructuras de encuadramiento, desde las que definen el: medio natural, a las demográficas, técnicas, sociales, mentales.

Estructuras económicas: aparecen integradas a los mecanismos que dan respuestas a las tres preguntas clásicas de Eücken, qué se hace producir, cómo se ha de producir, para quién se ha de producir.

Sombart: sintetizando estas ideas, subraya tres factores esenciales en todo sistema económico y que de alguna manera hace referencia a ese conjunto de estructuras, cuyos elementos están interrelacionados:

- Cuáles son los móviles dominantes.

- Con qué cuadro institucional se cuenta.

- Cuál es la técnica utilizada para la producción y distribución de bienes.

La forma que adopten esas estructuras y la respuesta que se den a esos interrogantes determinarán la clasificación de sistemas económicos.

Los sistemas económicos mundiales se mueven o se movían bajo la dualidad, capitalismo (si responden a las leyes del mercado o de libre competencia) y socialismo (El Estado, es el órgano central y planificador).

Dentro de ellos han existido y existen numerosas variedades que se constatan en el espacio y en el tiempo.

Por ejemplo, en el sistema capitalista, se han producido variantes en ambas coordenadas, temporal-espacial. Porque existen matices diferenciadores dentro de cada país, mediatizados por un cierto grado de intervencionismo estatal. Así se llega a individualizar el capitalismo dinámico de EEUU, del igualitario de Suecia, del semicapitalismo en parte de Israel, del capitalismo adaptado a estructuras anteriores como Japón o de yuxtaposición con estructuras antiguas como Brasil.

En síntesis: puede encontrarse casi tantas variantes de los sistemas económicos como países. Esa personalidad del sistema se va a manifestar en una: determinada organización económica; en una forma de ordenación del espacio y en un contexto social.

Por Hugo R. Manfredi

1.4 Fases del Sistema Económico Capitalista

Expansión económica, espacio y tecnología: Las tecnologías utilizadas, los modos de transporte, las comunicaciones, ls áreas incorporadas, los tipos de flujos y los centros de poder han cambiado a lo largo de la historia del capitalismo. Relacionar con el 1.2.

| Evolución del Capitalismo | Tecnología | Transporte y Comunicación | Expansión | Flujos de Intercambio | Centros de Poder |

|

Capitalismo Mercantil |

Limitada, depende del uso de los recursos renovables (agua y viento) | Navegación de vela, muy lenta e imprevisible. El barco de vapor adquiere regularidad y mayor velocidad.

Se construyen ferrocarriles para llevar los productos desde y hacia los puertos. El telégrafo incorpora las comunicaciones a la conexión internacional imprevisible. |

Desde Europa hacia otros continentes, mediante el comercio de ultramar. Se incorporan las colonias de América y el Índico. | Se obtiene metales preciosos de las colonias y se intercambian artículos suntuarios (porcelana, seda) especias, lana. Tráfico de esclavos | De las potencias marítimas del norte de Italia (Venecia y Génova), se traslada hacia Portugal en el siglo XV, a España en el siglo XVI y finalmente al mar del norte en el siglo XVII, con el imperio franco-ingles. |

| Capitalismo Industrial | Primera Revolución Industrial: máquina a vapor, cuyo funcionamiento depende del carbón. | El barco de vapor adquiere regularidad y mayor velocidad.

Se construyen ferrocarriles El barco de vapor adquiere regularidad y mayor velocidad. Se construyen ferrocarriles para llevar los productos desde y hacia los puertos. El telégrafo incorpora las comunicaciones a la conexión internacional para llevar los productos desde y hacia los puertos. El telégrafo incorpora las comunicaciones a la conexión internacional. |

Se incorporan las colonias de poblamiento de América y Oceanía y las de explotación de Asia, África y América Latina. | Se intercambian materias primas y alimentos de América Latina, Asia y África y manufacturas de los países industriales. | Inglaterra. |

| Capitalismo Monopolista | Segunda Revolución Industrial: el motor de combustión interna cuyo funcionamiento depende del petróleo y la electricidad. | La industria del acero y de la refrigeración aumentan la capacidad de carga, amplían la variedad de productos y mejora la velocidad y la regularidad del transporte. Las comunicaciones pesan más que el comercio en la interconexión del planeta. | Se desconectan la Unión Soviética, Europa del Este y China.

Se incorporan los nuevos países de América Latina, Asia y África. |

Inversiones, mercancías, equipos y tecnologías, con dirección predominante Norte-Sur. | Estados Unidos. |

| Capitalismo

Global |

Tercera Revolución Industrial: la microelectrónica. Se perfecciona el uso del petróleo y otras fuentes de energías alternativas. | El transporte intermodal, las grandes obras de enlace continental, el avión construyen una red de transporte a escala mundial. La informática y las telecomunicaciones unen al mundo en tiempo real. | Se incorporan Rusia, Europa del Este, China y el Sudeste asiático. Se forman bloques de comercio regional y se genera la economía mundo. | Inversiones, flujos de dinero y tecnologías con dirección predominante Norte-Sur. | Japón, Estados Unidos, Unión Europea y en los últimos años China. |

Trabajo Práctico N°2

a) Lee el siguiente texto y responde.

Coronavirus: ¿”fin del capitalismo”? March 31, 2020, Agustín Laje,

«Amplios sectores de la izquierda se regocijan actualmente profetizando el inminente fin del capitalismo. La causa, desde luego, no es ninguna clase social revolucionaria: las clases sociales ya no pueblan el enmarañado discurso para iniciados a los que están hoy acostumbrados los intelectuales izquierdistas. Hace rato que la fábrica fue sustituida por los despachos universitarios. La causa tampoco habría que buscarla, siquiera, en los efectos de la lucha feminista o en el accionar de este o aquel colectivo LGBT: seamos sinceros, la teoría de género no puede revolucionar más que hormonas e histeriqueos circunstanciales. ¿Dónde encontrar, entonces, la causa del vaticinado “fin del capitalismo”? En el coronavirus, entronizado como una suerte de nuevo agente de la revolución anticapitalista.

No se trata de ninguna broma, sino más bien de una izquierda que toca fondo, que encontrándose a sí misma totalmente incapacitada para delimitar o construir un sujeto revolucionario, deposita todas sus expectativas revolucionarias en el accionar de un virus. No hago con esto un juicio moral, sino político. La voz cantante de esta expectativa probablemente está representada por el filósofo Slavoj Žižek, quien publicó hace algunos días una columna en Rusia Today en la que redefinió al capitalismo como virus, para luego profetizar el fin del sistema capitalista como resultado de la actual pandemia. Su llamado es a “imaginar” un nuevo sistema, “and so on, and so on”, como acostumbra decir el filósofo “rockstar” cuando en verdad no hay mucho más para agregar, ni nada realmente concreto que valga la pena enunciar.

En fin, nada realmente nuevo bajo el sol y, a fuerza de sinceridad, un recurso ya muy trillado para una izquierda que desde los ’60 viene “imaginando” sin que nadie sepa muy bien qué se ha imaginado en las últimas seis décadas, más allá de presuntas “revoluciones sexuales” a las que las multinacionales capitalistas aportaron su marketing con total entusiasmo. Daniel Cohn-Bendit, líder del Mayo del ‘68, ya se escudaba en el famoso “hay que imaginar otra cosa” cuando le preguntaban desde la prensa cuál era el sistema que la estudiantina francesa proponía. “La imaginación al poder”, era ya por entonces la consigna célebre. E incluso más de diez años antes, en 1955, la mentada “imaginación” impregnaba Eros y civilización de Herbert Marcuse, el filósofo “rockstar” del sesentayochismo. En fin, como verán, nada nuevo bajo el sol. El llamado a “imaginar alternativas” se ha convertido en el síntoma de una izquierda sin alternativas que no ha podido imaginar nada más que el imperativo de la imaginación: imaginación que llama a imaginar; imaginar, a su vez, que no puede más que imaginar que hay que convocar a la imaginación. Y cuando el imaginar concreto no ha sido capaz a lo largo de seis décadas de imaginar algo distinto que su propia necesidad, la cosa cansa.

Pero la columna de Žižek causó sensación. La izquierda se entusiasma con facilidad. En Argentina por ejemplo, el hashtag #ElCapitalismoEsElVirus rápidamente se convirtió en tendencia. Diversos intelectuales continuaron la discusión: ¿es el coronavirus el proletariado del siglo XXI? En estos mismos días también, Žižek aprovechó para lanzar su nuevo libro de 120 páginas, escrito a toda velocidad, titulado Pandemia! Covid-19 sacude el mundo, para cuya distribución masiva no llamó a “imaginar” alguna alternativa, sino que se entregó a los brazos del mercado capitalista. En efecto, el libro puede comprarse por internet a la editorial OR Books en versión papel a 13 euros, y en versión digital, si estás entre los primeros 10.000 clientes, te lo dan gratis; caso contrario, toca pagar 10 euros. Los mercaderes de la revolución son todo, menos estúpidos: ¿quién dijo que ser revolucionario no podía ser un buen negocio?

En fin, vamos a lo importante: el capitalismo. Definitivamente, no estamos atravesando una situación revolucionaria en sentido estricto. Las revoluciones se despliegan sobre circunstancias históricas bien específicas (eso que el marxismo-leninismo llamaba “condiciones objetivas”), pero también sobre la acción colectiva de agentes históricos (lo que se denominaba “condiciones subjetivas”). Esto significa: la revolución no es simplemente un contexto, sino un alguien que en un cierto contexto deviene revolucionario. No hay revolución sin agencia; y la agencia es una facultad humana. Dicho de otra manera: no hay revolución al margen de la acción humana.

“Un fantasma recorre Europa: el fantasma del comunismo”. Marx y Engels empezaban así el Manifiesto comunista. Marx tenía estas genialidades; su astucia para metáforas cargadas de fuerza política probablemente resulte insuperable. Pero el fantasma, en realidad, no era simplemente el comunismo, sino principalmente el agente histórico, determinado por leyes históricas, a hacer del comunismo el punto de llegada de la evolución de nuestros sistemas económicos. Como se sabe, ese agente histórico no era otro que el proletariado: era su acción colectiva revolucionaria la que, en un contexto histórico bien específico de contradicciones sistémicas, acabaría con el capitalismo.

El fantasma que hoy recorre el mundo, en cambio, no es ni una ideología ni un agente revolucionario: es sencillamente un virus. En tal sentido, las expectativas de los que prenden velas al “virus anticapitalista” no son revolucionarias, sino meramente catastróficas. Esto es: avizoran una catástrofe y se entusiasman, pero carecen de un sujeto revolucionario para conducir políticamente cambio histórico alguno. Y lo que es peor: ni siquiera les importa. Todas sus esperanzas recaen en condiciones objetivas catastróficas, y estas son reductibles ni siquiera a contradicciones netas de un sistema económico, sino al accionar de un virus. En este sentido, Byung-Chul Han, si bien también se ha subido al trillado tren de la “imaginación”, es mucho más sensato que Žižek al señalar que el encierro no genera un “nosotros” y, por tanto, no configura una situación revolucionaria en absoluto.

El virus, no obstante, estaría poniendo al descubierto las impotencias y deficiencias del sistema de mercado, se alega rápidamente, lo que ha de entregarnos a los brazos bien del poder nacional de los Estados, bien del poder global de las Organizaciones Internacionales, como si estas instancias de coordinación social no hubieran mostrado también sus impotencias y deficiencias para gestionar una pandemia como la actual. E incluso más: sus responsabilidades en la tragedia. Piénsese en la responsabilidad internacional del Estado chino al ocultar durante semanas el virus al mundo: si no hubieran reprimido a la prensa y a los médicos que querían advertir lo sucedido, se calcula en un estudio de la Universidad de Southampton que el virus hubiera sido reducido en un 86%. O si se desea un ejemplo occidental, piénsese en el Estado español, convocando a multitudes a participar de las manifestaciones feministas del 8 de marzo, cuando ya se sabía que España tenía varios infectados, que a partir de ese mismo día se multiplicaron exponencialmente.

Ahora bien, lo más importante que el Estado por sí mismo puede hacer, como organización que monopoliza el uso de la fuerza, es precisamente utilizar la fuerza para garantizar aislamientos masivos. Lo más importante que las Organizaciones Internacionales pueden hacer es coordinar, globalmente, el uso de la fuerza de esos Estados sobre sus ciudadanos. Pero tanto el Estado-nación como las Organizaciones Internacionales dependen estructuralmente del capitalismo: el financiamiento que pone en marcha sus engranajes de poder está basado, con mayor o con menor intervención estatal, en el poder del capital.

En este sentido, la fulminante crisis económica que necesariamente llegará y que tendrá escala planetaria, no será una crisis producida por el sistema capitalista, sino precisamente por su momentánea ausencia. Lo que el virus ha detenido abruptamente es, en efecto, la inversión, la producción y el intercambio capitalistas. Y, quiérase o no, el Estado está atado a esta suerte también. Sin capitalismo no hay “Estado de bienestar”. Los estados europeos lo saben muy bien. ¿Y qué queda para el Tercer Mundo? Estados fallidos que, sin poder evitar la “guerra de todos contra todos” a la que tanto temía Hobbes, operarán con todo el autoritarismo del que un Leviatán en apuros es capaz. Y este escenario, dependiendo de la gravedad y la extensión de la crisis económica y humanitaria, también es plausible en los que, por lo menos hasta ahora, llamábamos “países avanzados”.

Si bien estamos probablemente frente a la primera crisis realmente planetaria de la historia, las especificidades nacionales, que todavía existen y que son política y económicamente relevantes, producirán efectos heterogéneos. Creer en un “fin del capitalismo” a escala global, como cree cierta izquierda con Žižek a la cabeza, es un total absurdo. Dependiendo de los daños sanitarios y económicos que el virus genere, lo que habrá será, fundamentalmente, Estados fallidos por un lado, y Estados fortalecidos burocrática y tecnológicamente en su capacidad de intervención y vigilancia sobre sus ciudadanos, al buen estilo asiático, por otro lado. No hay “fin del capitalismo” a la vista, más que en los sueños húmedos de algunos trasnochados. Cuando mucho, todo lo que podría haber, es extensión del capitalismo bajo la forma del Estado autoritario y mayores efectos de poder de estructuras políticas globales».

1) ¿Quiénes profetizan el fin inminente del capitalismo y cuál sería la causa? ¿Crees que el coronavirus es el nuevo agente de la Revolución anticapitalista?

2) ¿Qué tipo de izquierda haría estos planteos?

3) ¿Quién sería su representante?

4) ¿Este personaje como redefinió al capitalismo?

5) ¿Quienes fueron Daniel Cohen Bendit y Herbert Marcuse?

6) ¿Qué papel importante jugaron estos?

7) ¿Qué ocurrió en Argentina con la columna de Zizek y con su libro?

8) ¿Cuáles eran las genialidades de Marx en el manifiesto comunista?

9) ¿Cuál es el fantasma que recorre el mundo?

10) ¿Qué estaría poniendo al descubierto este fantasma?

11) ¿Cuál sería la responsabilidad del Estado chino al ocultar el virus?

12) ¿Qué es lo más importante que el Estado puede hacer por sí mismo?

13) ¿Qué producirá la crisis económica que ha de llegar?¿cuáles serán sus consecuencias?

14) ¿Porqué será absurdo entonces creer que un simple VIRUS, pondría el fin del capitalismo como cree la izquierda de Zizek?

Por Hugo R. Manfredi

Textos Complementarios, sin guías de lectura por el momento.

Chomsky: «Estamos ante otro fallo masivo y colosal del capitalismo neoliberal»

«Para el filósofo y lingüista Noam Chomsky, la primera gran lección de la actual pandemia es que estamos ante «otro fallo masivo y colosal de la versión neoliberal del capitalismo», que en el caso de Estados Unidos está agravado por la naturaleza de los «bufones sociópatas que manejan el Gobierno» liderado por Donald Trump.

Desde su casa de Tucson (Arizona) y lejos de su despacho en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), desde el que cambió para siempre el campo de la lingüística, Chomsky repasa en una entrevista con Efe las consecuencias de un virus que deja claro que los gobiernos están siendo «el problema y no la solución».

Pregunta: ¿Qué lecciones positivas podemos extraer de la pandemia?

Respuesta: La primera lección es que estamos ante otro fallo masivo y colosal de la versión neoliberal del capitalismo. Si no aprendemos eso, la próxima vez que pase algo parecido va a ser peor. Es obvio después de lo que ocurrió tras la epidemia del SARS en 2003. Los científicos sabían que vendrían otras pandemias, probablemente de la variedad del coronavirus. Hubiese sido posible prepararse en aquel punto y abordarlo como se hace con la gripe. Pero no se ha hecho.

Las farmacéuticas tenían recursos y son superricas, pero no lo hacen porque los mercados dicen que no hay beneficios en prepararse para una catástrofe a la vuelta de la esquina. Y luego viene el martillo neoliberal. Los Gobiernos no pueden hacer nada. Están siendo el problema y no la solución.

Estados Unidos es una catástrofe por el juego que se traen en Washington. Saben cómo culpar a todo el mundo excepto a ellos mismos, a pesar de que son los responsables. Somos ahora el epicentro, en un país que es tan disfuncional que ni siquiera puede proveer de información sobre la infección a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

P: ¿Qué opina de la gestión de la administración Trump?

R: La manera en la que esto se ha desarrollado es surrealista. En febrero la pandemia estaba ya haciendo estragos, todo el mundo en Estados Unidos lo reconocía. Justo en febrero, Trump presenta unos presupuestos que merece la pena mirar. Recortes en el Centro de Prevención y Control de Enfermedades y en otras partes relacionadas con la salud. Hizo recortes en medio de una pandemia e incrementó la financiación de las industrias de energía fósil, el gasto militar, el famoso muro…

Todo eso te dice algo de la naturaleza de los bufones sociópatas que manejan el Gobierno y que el país está sufriendo. Ahora buscan desesperadamente culpar a alguien. Culpan a China, a la OMS… y lo que han hecho con la OMS es realmente criminal. ¿Dejar de financiarla? ¿Qué significa eso? La OMS trabaja en todo el mundo, principalmente en países pobres, con temas relacionados con la diarrea, la maternidad… ¿Entonces qué están diciendo? “Vale, matemos a un montón de gente en el sur porque quizás eso nos ayude con nuestras perspectivas electorales”. Eso es un mundo de sociópatas.

P: Trump empezó negando la crisis, dijo incluso que era un bulo demócrata… ¿Puede ser esta la primera vez que a Trump le han vencido los hechos?

R: A Trump hay que concederle un mérito… Es probablemente el hombre más seguro de sí mismo que ha existido nunca. Es capaz de sostener un cartel que dice “os amo, soy vuestro salvador, confiad en mí porque trabajo día y noche para vosotros” y con la otra mano apuñalarte en la espalda. Es así cómo se relaciona con sus votantes, que lo adoran independientemente de lo que haga. Y recibe ayuda por un fenómeno mediático conformado por Fox News, Rush Limbaugh, Breitbart… que son los únicos medios que miran los republicanos.

Si Trump dice un día “es solo una gripe, olvidaos de ella”, ellos dirán que sí, que es una gripe y que hay que olvidarse. Si al día siguiente dice que es una pandemia terrible y que él fue el primero en darse cuenta, lo gritarán al unísono y dirán que es la mejor persona de la historia.

A la vez, él mismo mira Fox News por las mañanas y decide qué se supone que tiene que decir. Es un fenómeno asombroso. Rupert Murdoch, Limbaugh y los sociópatas de la Casa Blanca están llevando el país a la destrucción.

P: ¿Puede esta pandemia cambiar la manera en la que nos relacionamos con la naturaleza?

R: Eso depende de la gente joven. Depende de cómo la población mundial reaccione. Esto nos podría llevar a estados altamente autoritarios y represivos que expandan el manual neoliberal incluso más que ahora. Recuerde: la clase capitalista no cede. Piden más financiación para los combustibles fósiles, destruyen las regulaciones que ofrecen algo de protección… En medio de la pandemia en EEUU se han eliminado normas que restringían la emisión de mercurio y otros contaminantes… Eso significa matar a más niños estadounidenses, destruir el medio ambiente. No paran. Y si no hay contrafuerzas, es el mundo que nos quedará.

P: ¿Cómo queda el mapa de poder en términos geopolíticos despúes de la pandemia?

R: Lo que está pasando a nivel internacional es bastante chocante. Está eso que llaman la Unión Europea. Escuchamos la palabra “unión”. Vale, mira Alemania, que está gestionando la crisis muy bien… En Italia la crisis es aguda… ¿Están recibiendo ayuda de Alemania? Afortunadamente están recibiendo ayuda, pero de una «superpotencia» como Cuba, que está mandado médicos. O China, que envía material y ayuda. Pero no reciben asistencia de los países ricos de la Unión Europea. Eso dice algo…

El único país que ha demostrado un internacionalismo genuino ha sido Cuba, que ha estado siempre bajo estrangulación económica por parte de EE.UU. y por algún milagro han sobrevivido para seguir mostrándole al mundo lo que es el internacionalismo. Pero esto no lo puedes decir en EE.UU. porque lo que has de hacer es culparles de violaciones de los derechos humanos. De hecho, las peores violaciones de derechos humanos tienen lugar al sudeste de Cuba, en un lugar llamado Guantánamo que Estados Unidos tomó a punta de pistola y se niega a devolver.

Una persona educada y obediente se supone que tiene que culpar a China, invocar el “peligro amarillo” y decir que los chinos vienen a destruirnos, nosotros somos maravillosos.

Hay una llamada al internacionalismo progresista con la coalición que empezó Bernie Sanders en Estados Unidos o Varoufakis en Europa. Traen elementos progresistas para contrarrestar el movimiento reaccionario que se ha forjado desde la Casa Blanca (…) de la mano de estados brutales de Oriente Medio, Israel (…) o con gente como Orban o Salvini, cuyo disfrute en la vida es asegurarse de que la gente que huye desesperadamente de África se ahoga en el Mediterráneo.

Pones todo ese «reaccionarismo» internacional en un lado y la pregunta es… ¿serán contrarrestados? Y solo veo esperanza en lo que ha construido Bernie Sanders.

P: Que ha perdido…

R: Se dice comúnmente que la campaña de Sanders fue un fracaso. Pero eso es un error total. Ha sido un enorme éxito. Sanders ha conseguido cambiar el ámbito de la discusión y la política y cosas muy importantes que no se podían mencionar hace un par de años ahora están en el centro de discusión, como el Green New Deal, esencial para la supervivencia.

No le han financiado los ricos, no ha tenido apoyo de los medios… El aparato del partido ha tenido que manipular para evitar que ganase la nominación. De la misma manera que en Reino Unido el ala derecha del Partido Laborista ha destruido a Corbyn, que estaba democratizando el partido en una manera que no podían soportar.

Estaban dispuestos hasta a perder las elecciones. Hemos visto mucho de eso en EE.UU., pero el movimiento permanece. Es popular. Está creciendo, son nuevos… Hay movimientos comparables en Europa, pueden marcar la diferencia.

P: ¿Qué cree que pasará con la globalización tal y como la conocemos?

R: No hay nada malo con la globalización. Está bien ir de viaje a España, por ejemplo. La pregunta es qué forma de globalización. La que se ha desarrollado ha sido bajo el neoliberalismo. Es la que han diseñado. Ha enriquecido a los más ricos y existe un enorme poder en manos de corporaciones y monopolios. También ha llevado a una forma muy frágil de economía, basada en un modelo de negocio de la eficiencia, haciendo las cosas al menor coste posible. Ese razonamiento te lleva a que los hospitales no tengan ciertas cosas porque no son eficientes, por ejemplo.

Ahora el frágil sistema construido está colapsando porque no puede lidiar con algo que ha salido mal. Cuando diseñas un sistema frágil y centralizas la manufacturación y la producción solo en un lugar como China… Mira Apple. Hace enormes beneficios, de los que pocos se quedan en China o en Taiwán. La mayor parte de su negocio va a parar a donde probablemente han puesto una oficina del tamaño de mi estudio, en Irlanda, para pagar pocos impuestos en un paraíso fiscal.

¿Cómo es que pueden esconder dinero en paraísos fiscales? ¿Es eso parte de la ley natural? No. De hecho en Estados Unidos, hasta Reagan, era algo ilegal. Igual que las compraventas de acciones. (…) ¿Eran necesarias? Lo legalizó Reagan.

Todo ha sido diseñado, son decisiones… que tienen consecuencias que hemos visto a lo largo de los años y una de las razones por las que encuentras lo que se ha mal llamado “populismo”. Mucha gente estaba enfadada, resentida y odiaba al gobierno de forma justificada. Eso ha sido un terreno fértil para demagogos que podían decir: soy tu salvador y los inmigrantes esto y lo otro.

P: ¿Cree que, tras la pandemia, Estados Unidos estará más cerca de una sanidad universal y gratuita?

R: Es muy interesante ver esa discusión. Los programas de Sanders, por ejemplo, sanidad universal, tasas universitarias gratuitas… Lo critican en todo el espectro -ideológico-. Las críticas más interesantes vienen de la izquierda. Los columnistas más liberales del New York Times, CNN y todos ellos… Dicen que son buenas ideas, pero no para los estadounidenses.

La sanidad universal está en todas partes. En toda Europa de una forma u otra. En países pobres como Brasil, México… ¿Y la educación universitaria gratuita? En todas partes… Finlandia, Alemania, México… en todos lados. Así que lo que dicen los críticos en la izquierda es que Estados Unidos es una sociedad tan atrasada que no se puede poner a la altura del resto del mundo. Y te dice bastante de la naturaleza, la cultura y de la sociedad».

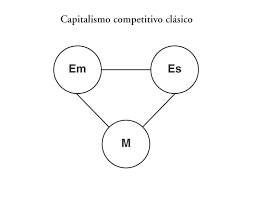

1.5 Triángulo institucional del capitalismo

Podemos analizar las instituciones de las economías modernas como un triángulo con tres instituciones centrales: los Estados, las empresas y los mercados. Cada uno de los vértices de estas figuras detenta un poder específico: el Estado, el poder político (que puede ser autoritario o democrático); las empresas, el poder empresarial (que es poder de mando y también, poder de negociación); y, el sistema de mercado, el poder de la competencia. Se puede ilustrar la historia institucional del capitalismo, comenzando por el capitalismo competitivo de la segunda mitad del siglo XIX, de la siguiente manera, que a modo de muestra presentamos el primero y el segundo:

CAPITALISMO COMPETITIVO CLÁSICO

Las esferas tienen el mismo tamaño: empresa, Estado y mercado.

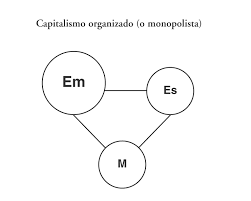

CAPITALISMO ORGANIZADO

CAPITALISMO DE BIENESTAR

La esfera del Estado muestra un mayor tamaño, con respecto a la empresa y el mercado.

NUEVO CAPITALISMO COMPETITIVO

La esfera del mercado, presenta un mayor tamaño con respecto a la empresa y el Estado.

Fuente: Sader, E.; Gentili, Pablo (comps.). «La trama del neoliberalismo». Edit. Eudeba, Bs.As., 2001.

Por Hugo R. Manfredi

1.6 Tres formas históricas del Estado (síntesis), complementado con otros textos.

1) Estado Liberal

Nació con las revoluciones burguesas como la forma política que reemplazó al Estado Absolutista. Se corresponde históricamente con el período del capitalismo liberal o de libre competencia.

° El poder estatal tendió a despersonalizarse en relación al poder personal de los monarcas y fue asumido por funcionarios elegidos entre los miembros ilustrados de la clase hegemónica: la burguesía.

° El Estado liberal garantizaba los derechos civiles y políticos de los individuos, quienes dejaron de ser súbditos para pasar a ser ciudadanos.

° En relación con la economía, el Estado liberal se caracterizó por no intervenir directamente en lo que la concepción liberal entendía como el curso espontáneo de las fuerzas del mercado.

° El Estado liberal brindaba el marco jurídico-normativo de la sociedad y también intervenía con las fuerzas del orden, cuando éste se veía amenazado.

° A partir de la crisis de 1929, el Estado liberal comenzó a ser cuestionado crecientemente:

- Por las burguesías para quiénes resultaba inservible un Estado que no interviniese activamente en la vida económica amortiguando las crisis periódicas del sistema ,por ejemplo regulando el tipo de cambio de la moneda o las tasas de interés bancario, o creando grandes empresas estatales en áreas en que la producción privada era insuficiente o inseguras.

- Por las clases trabajadoras como un Estado sin sensibilidad social, que sólo servía para proteger los intereses del mercado.

2) Estado Benefactor

Después de 1945, en casi todo el mundo occidental, surgió una forma de Estado que acompañó a una nueva etapa del capitalismo caracterizada por un intenso crecimiento económico. A dicha forma política, creada para resolver a la crisis del Estado Liberal, se la llamó “Estado Benefactor o Estado de Bienestar”, porque se pusieron en marcha políticas sociales que tendieron a mejorar las condiciones de vida de los sectores populares y medios, servicios públicos gratuitos (salud, educación), un sistema de seguridad social (jubilaciones y pensiones), derechos y beneficios económicos para los trabajadores (políticas de pleno empleo, salario mínimo, vacaciones pagas, aguinaldo, planes de vivienda, sindicalización, seguros de desempleo). Por el peso decisivo que tuvieron las empresas públicas destinadas al sector industrial.

Las políticas estatales de corte Keynesiano, al inducir el consumo de la población, contribuyeron a fomentar el desarrollo industrial y redujeron el conflicto social. A la garantía de los derechos civiles y políticos de los individuos por parte del Estado liberal, el Estado Benefactor sumaba la garantía de los derechos sociales.

3) Estado Neoliberal

Nació a partir de la crisis económica de 193-1975 con los gobiernos conservadores en los EEUU y Gran Bretaña, y luego se extendió a casi todo el mundo occidental.

° Las posturas neoliberales atribuían la quiebra de las finanzas públicas y la inflación galopante en las economías a los importantes gastos sociales del Estado benefactor. Como solución a tales problemas proponía:

- Disminuir el gasto público hasta lograr el equilibrio fiscal.

- Privatizar masivamente las empresas públicas, muchas veces burocráticos e ineficiente.

- Reducir las acciones económicas y sociales del Estado a su mínima expresión.

- Desregular la economía y las relaciones laborales para aumentar la inversión privada en economías abiertas y flexibles, sin intervención o “protección del Estado”.

La reducción de la intervención estatal en la economía y el debilitamiento de las políticas públicas en materia social profundizaron situaciones de inequidad, pobreza y desempleo en amplios sectores de la población.

Por Hugo R. Manfredi

Trabajo Práctico N° 3

Una pregunta que tiene más de dos siglos: ¿Cuál es el origen de la riqueza de las Naciones?

El propósito de la presente propuesta es analizar algunos conceptos claves del pensamiento clásico, tales como: la división del trabajo, la productividad, el capital, el trabajo improductivo y el trabajo productivo.

Se tratará de identificar las hipótesis o presupuestos involucrados en diferentes argumentos y encadenar lógicamente los conceptos.

Propuesta:

- Esta actividad requerirá un trabajo previo con los siguientes contenidos:

- La contextualización histórica del pensamiento de Adam Smith; esto implica considerar las transformaciones productivas previas a la Revolución Industrial de fines del siglo XVIII. Para ello, le proponemos centrarse sólo en la manufactura y su organización. Ésta se caracteriza por la reunión de los obreros contratados por un salario, trabajando bajo un mismo techo y haciendo tareas diferenciadas sin la utilización de las máquinas (cuyo uso se generalizará desde fines del siglo XVIII) y, por otra parte, por la presencia del capitalista que emplea trabajadores, compra materia prima, organiza y supervisa la producción. El dueño del taller recibe, cuando vende las mercancías manufacturadas por los obreros de su fábrica, un beneficio adicional que puede volver a reinvertir.

- La construcción de los conceptos smithianos de división del trabajo y de especialización de las tareas, como parte fundamental de la dinámica que pone en marcha el proceso de crecimiento económico y la acumulación del capital que lo alimenta.

- El segundo paso de la actividad consistirá en la lectura y análisis del siguiente texto. Para ello reúnase en grupo e identifica los conceptos que acaban de ser enunciados.

Texto. El trabajo productivo:

“El progreso más importante en las facultades productivas (…) parece ser consecuencia de la división del trabajo. Tomemos el ejemplo de una fábrica de alfileres. Un obrero que no hay sido adiestrado en esa clase de tarea y que no esté acostumbrado a manejar maquinaria (cuya invención ha derivado probablemente, de la división de trabajo) por más que trabaje, apenas podría hacer un alfiler al día (…) Pero como se practica hoy la fabricación de alfileres, un obrero estira el alambre, otro lo endereza, un tercero lo va cortando en trozos iguales, un cuarto hace la punta (…) En fin, el trabajo de hacer alfileres queda dividido en dieciocho operaciones distintas (…) En todas las demás manufacturas y artes los efectos de la división del trabajo son muy semejantes a los que se dan en este oficio. De este modo, cuando puede ser aplicada, la división del trabajo ocasiona en todo arte un aumento proporcional de las facultades productivas del trabajo”

El trabajo se convierte para Smith en la fuente que sustenta finalmente la riqueza de las naciones, “… las cosas necesarias y convenientes para la vida que consumen anualmente las naciones”. “Es verdad que las naciones más opulentas superan por lo común a sus vecinas en agricultura y en manufacturas” pero generalmente las aventajas en la industria.

Adam Smith investiga el aspecto de la riqueza de una nación desde un punto de vista más social que técnico y, así considera de dos condiciones: el grado de productividad del trabajo y la cantidad de trabajo útil, es decir, de trabajo productor de riqueza. Por ello, las ideas de Smith sobre la acumulación de capital se basan en la importante distinción entre trabajo productivo e improductivo.

“Existe una especie de trabajo que añade valor al objeto al que se incorpora y otra que no produce aquel efecto. Al primero, por el hecho de producir valor, se llama productivo y, al segundo, improductivo. Así, el trabajo de un artesano en una manufactura agrega generalmente valor a los materiales que trabaja, tales como su mantenimiento y los beneficios del maestro. El de un criado doméstico, por el contrario, no añade valor alguno (…) El trabajo de algunas de las clases más respetables de la sociedad al igual de lo que ocurre con los servidores domésticos no produce valor alguno y no se concreta o realiza en un objeto permanente o mercancía vendible (…), aquellas parte del producto anual de la tierra y del trabajo de un país que repone capital jamás se emplea de una manera inmediata en mantener manos improductivas. Solo paga los salarios del trabajo productivo (…), en consecuencia, la proporción que existe entre las manos productivas y las que no se consideran como tales, en cualquier país depende en gran parte de la relación del producto anual que –en cuanto proviene de la agricultura o la industria- se destina inmediatamente a reponer el capital y del que se destina a asegurar un ingreso, llámese beneficio o renta (…) En nuestros tiempos, en los países más opulentos de Europa, una porción muy considerable del producto de sus tierras, y acaso la mayor, se destina a reponer los capitales (…) El producto anual del trabajo de un país no puede aumentar su valor como no sea aumentando el número de trabajadores productivos o las aptitudes productivas de los operarios que ya existen…” Párrafos extraídos (y comentados) de: A. Smith “Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones”. Fondo de Cultura Económica, Capítulo I, libro I, Capítulo III, libro I. México, 1997.

- Una vez concluida la lectura del texto, cada grupo resolverá las siguientes consignas:

- ¿Cuál resulta para Adam Smith el fundamento último de la riqueza de las naciones?

- ¿Por qué la división del trabajo, sobre todo en la industria, se convierte en el mecanismo más dinámico para lograr el crecimiento económico?

- Presenten dos ejemplos propios de la actualidad: uno con división y especialización del trabajo y otro sobre un taller de un artesano que trabaja solo o con un ayudante, y analicen las diferencias a partir del concepto de productividad. (Los ejemplos que surjan para confrontar podrían ser: un taller mecánico y una fábrica de automóviles; una carpintería y una fábrica de muebles; alguien que haga pan casero y la fábrica de alfajores, etc.)

- ¿Cuál es la diferencia entre trabajo productivo e improductivo, según A. Smith?

- ¿Por qué considera que el progreso de la nación se basa en la mayor proporción de trabajo productivo industrial?

- ¿Hoy se podría mantener los mismos criterios de Smith?, en otras palabras, ¿Se podría continuar afirmando que el trabajo productivo industrial es la fuente de la riqueza de las naciones? ¿Qué transformaciones ha sufrido el concepto contemporáneo de trabajo?

Por Hugo R. Manfredi

Textos complementarios para la Unidad N°1

Estado, Nación. Relación Poder-Elementos del Estado

Estado: se fundamenta en el control y administración de un territorio determinado, ocupado por una comunidad más o menos heterogénea, que se dota de un sistema de gobierno (Para Argentina, Estado democrático).

Tiene dos elementos propios: territorio y sociedad organizada políticamente (regidas por un sistema jurídico independiente basado en la Constitución Nacional de dicho Estado)

Nación: se refiere a un pueblo concreto con rasgos lingüísticos y culturales, experiencias históricas comunes y con una conciencia de identidad nacional, mantenida por una predisposición psicológica, textos escolares y se difunde a través de los medios de comunicación de masas.

A los dos elementos propios del Estado, se le suma la conciencia de una herencia espiritual.

Estado Nacional: El Estado coincide con una Nación, presenta una cohesión entre su población y sus diversas regiones.

El Estado y sus equilibrios: Peter Hagget (1988), planteaba que el Estado es un equilibrio dinámico entre fuerzas centrífugas (de desintegración) y fuerzas centrípetas (de integración).

En las fuerzas centrífuga, se caracteriza por un proceso de poblamiento relativamente corto, hay diferentes lenguas, existen fuertes grupos étnicos minoritarios, no existe un área central (core), los límites son imprecisos, con una densidad de población elevada en la frontera.

En las fuerzas centrípetas, predomina una sola lengua, existe una historia cultural común, un área central fuertemente polarizada, los límites internacionales poseen apoyo geográfico con cadenas montañosos, fachadas marítimas extensas, y una frontera con densidad de población baja.

Por ejemplo, en la Argentina, en esta etapa de la historia predominan las fuerzas centrípetas (o de integración), sobre las centrífugas. Pero no siempre fue así.

Jean Gottmann (geógrafo francés), define a la fuerza centrípeta como “iconografía nacional”, la población de un Estado comparten símbolos, conformados por una combinación de eventos pasados y creencias más profundas de la comunidad.

Relación Poder- Elementos del Estado

El poder del Estado se relaciona con los tres elementos que lo componen: territorio, pueblo y gobierno. De estas relaciones surgen distintos tipos de Estado (unitario, federal, confederado), distintos sistemas políticos (democráticos, autoritarios), y diferentes formas de gobierno (republicano, monárquico).

Dentro de las formas democráticas de gobierno, la Constitución Nacional, establece la forma representativa, republicana, federal para la organización política de la Nación Argentina.

La Argentina es según, cada una de estas relaciones:

Poder y territorio— un Estado Federal.

Poder y Pueblo— un Estado Democrático.

Poder y Gobierno— un Estado Republicano.

Unidad N°2: Sistemas económicos dominantes en el siglo XX y principios del XXI

2.1 Los Sistemas económicos mixtos

Es la combinación de los anteriores. Es el que se practica en la realidad, pues ningún país del mundo tiene una economía libre mercado absoluto o planificada pura. Todos tienen componentes de ambos sistemas, aunque se los denominan con el nombre de los elementos que predominan.

2.2 El sistema mixto con tendencia capitalista

La estructura económica está sustentada en el sector privado, aunque hay distintos grados de participación del sector público.

La ley de la oferta y la demanda dirige las pautas de producción y los precios. Estos últimos dependen no sólo de la demanda sino también del proceso de fabricación, las materias primas, la mano de obra, etc.

Dentro de este sistema se distinguen países con alta industrialización que gozan de un nivel elevado, a diferencia de los países en desarrollo que, en general, están atravesando una crisis, o atraviesan crisis recurrentes, como consecuencia de tener su economía basada casi exclusivamente en la agricultura.

La empresa capitalista se caracteriza por la búsqueda de las ganancias, pero para ello también tiene que afrontar el riesgo del capital invertido, y necesita permanentemente de la innovación para competir y permanecer en el mercado. La competitividad y la productividad impulsan la inversión y los adelantos tecnológicos, que posibilitan no sólo mayor cantidad de bienes, sino también mayor variedad y calidad.

Desde hace unas décadas, en este sistema económico se presenta una tendencia creciente hacia: la concentración económica, la creación de nuevos mercados para captar un mayor número de consumidores y la intervención del Estado en la economía:

La concentración financiera

En las últimas décadas, se produjo en el mundo un proceso de concentración económica o financiera, por el cual las empresas individuales se van asociando y convirtiendo paulatinamente en grandes compañías, organizadas como sociedades anónimas. Esto es posible porque, al unir sus capitales, pueden renovar su tecnología y alcanzar una mayor productividad.

En la sociedad anónima el capital de la empresa es aportado por varios socios. Existen varias formas de concentración de empresas:

- Cartel: convenio entre varias empresas que, sin perder su independencia económica y jurídica, acuerdan restringir la competencia y establecer un control del mercado.

- Trust: agrupación de empresas que, perdiendo su personalidad jurídica, se funden en una sociedad matriz cuya finalidad es establecer un control monopólico del mercado.

- Monopolio: una empresa controla toda la oferta, es proveedor único y, por tanto, fija un precio único.

La ampliación de la sociedad de consumo

En los últimos tiempos, se produjeron cambios sustanciales con respecto a la oferta y la demanda. Antes, las empresas producían los bienes que demandaba el mercado. Ahora, ellas fabrican los bienes y, mediante la publicidad, crean la necesidad de ese producto en la población, fundamentalmente los jóvenes. Por ejemplo, antes de que salga un producto, se despierta la curiosidad de él anunciándolo a través de los distintos medios de comunicación y de carteles en la vía pública.

La intervención del Estado

La intervención del Estado en los sistemas económicos de los diferentes países tuvo resultados dispares. Por ejemplo, el colapso de las economías planificadas (cuando todas las actividades económicas están planificadas y controladas por el Estado) en los países de Europa del Este y de la ex Unión Soviética; los logros de algunos países de Asia Oriental en el camino hacia el crecimiento económico y la siempre crítica situación de países de África, llevan a un replanteo del papel del Estado en las economías y de su posible contribución al bienestar humano.

El Estado, mediante el otorgamiento de créditos a bajo interés o no cobrando impuestos, incentiva a la actividad privada para que realice las acciones planificadas por éste en la economía. Por ejemplo, favorecer la instalación de industrias en lugar para dar trabajo a su población.

Muchas veces el Estado protege las empresas nacionales gravando las importaciones o concediendo susidios, como el caso de Estados Unidos o de los países de la Unión Europea a sus productos agrícolas.

Otras veces el Estado interviene dictando la legislación necesaria para la protección del medio ambiente con el objetivo de proteger a la comunidad.

Además, el Estado participa generalmente como empresario en obras de infraestructura como ferrocarriles y represas hidroeléctricas que no interesan a las empresas privadas porque no dejan grandes ganancias, pero que contribuyen al bienestar de la población.

Dentro de los países con economías capitalistas, hay diferencias notables en la legislación dictada por los diferentes gobiernos. Por ejemplo, con respecto a la situación laboral del obrero, en los países desarrollados existen leyes que regulan la cantidad de horas de trabajo, vacaciones, seguros, etc. Los trabajadores están organizados en sindicatos, que son los que pactan los salarios y otras condiciones de trabajo con los empresarios.

En los países en desarrollo, la legislación no ampara al obrero, dejando especialmente desprotegido a las mujeres y los menores, que trabajan más horas por salarios más bajos, en malas condiciones y muchas veces no cuentan con seguros de vida, licencias por maternidad, etc.

2.3 El sistema mixto con tendencia socialista

El sistema planificado puro organiza a la sociedad sobre la base de una propiedad colectiva de los medios de producción controlada por el Estado. Es decir, el Estado es el propietario y tiene el control de los medios de producción porque considera que es la manera más eficiente para producir, utilizar y distribuir los recursos escasos. Éste determina qué bienes económicos se producen, cómo se los elabora, cuánto se produce, qué precios tendrán y cómo se van a distribuir.

En general, las decisiones tomadas por el Estado son imperativas y regulan los elementos del mercado, como la oferta y la demanda, en relación con los contenidos de los planes económicos. El Estado determina la cantidad y calidad de los productos que se importan y exportan, como también los países de origen y destino de esos productos. Las naciones con este tipo de sistema económico presentan una escasa participación del comercio internacional. Los mayores intercambios lo realizan con otros países con sistemas económicos semejantes.

Dentro de la organización de este sistema económico la planificación es muy importante, porque ella depende todo el funcionamiento del país y la organización del espacio.

Un objetivo importante para estos países apunta al plano social. Consideran que a través de la participación del Estado se elimina la explotación del obrero, determinando los salarios de acuerdo con decisiones centrales y no en relación con el funcionamiento del mercado. Además, se logra una mayor seguridad social porque el Estado cubre parte de esas necesidades: educación, sanidad, vivienda, transporte.