“He querido ver el lugar donde ha nacido y muerto tanta historia,…las viejas poblaciones santiagueñas,…, cuatrocientos años sepultados en la nada…, hoy son un vasto cementerio donde ni siquiera se escucha una plegaria”. Di Lullo, O. (1954). Viejos pueblos, Santiago del Estero, páginas 75 y 76.

En las décadas de 1930, 1960 y 1990 tuvieron lugar fuertes modificaciones en la estructura productiva argentina, de modernización forzada, de la incorporación de nuevas tecnologías y esquemas productivos, y de no pocas consecuencias políticas y sociales en el futuro inmediato.

La destrucción de las tierras agrícolas, ganaderas y forestales explotadas tradicionalmente-extractivamente, fue una constante en los últimos 100 años, como ya vimos en otras entradas. Esto fue posible debido a inadecuadas prácticas de producción y conservación de recursos. El deterioro de estos espacios se ha traducido en crecientes procesos de erosión, agotamiento de los nutrientes de las plantas, problemas de salinización, alcalinización, desertificación y/o anegamiento, con gradual empobrecimiento de la fertilidad del suelo.

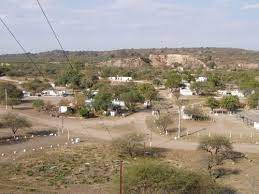

Raúl Scalabrini Ortiz, en su libro Historia de los ferrocarriles argentinos, citando al diputado Alejandro Gancedo, señala que “todos los ferrocarriles en cierta medida y cada uno a su tiempo han sido despobladores. En Santiago del Estero los ferrocarriles hicieron desaparecer centros florecientes de actividad comercial como Villa Loreto, Atamisqui, Mailín, Salavina, etc., núcleos de cultura importantes que hoy muestran las ruinas de sus viejas casas junto a las plazas donde las bestias pastan”. Y posterior a ello, la sustracción del servicio del tren, muchos pueblos quedaron en vía de extinción, otros ya son fantasmas, como consecuencia del cierre de ramales ferroviarios y de la clausura de las estaciones de trenes. El paisaje es y fue de desolación, muchas de las localidades existían gracias al tren. Al cerrarse las estaciones, las localidades quedaron aisladas y la población emigró. Esto llevó a la conformación de relictos de paisajes, diríamos, ancestrales. Volviendo a la cita inicial, ese era el legado que veía Di Lullo cuando recorría los viejos pueblos del interior santiagueño, ruina, devastación, la nada. Era la herencia que dejó, el acoplamiento al modelo agro-exportador, para las poblaciones nativas la fantasía del progreso.

En este sentido y otros, leemos a Jóse Luis Grosso, “…Las planicies del sur fueron escenarios de lucha con el indio, pero ofrecieron menos resistencia geográfica que el desierto chaqueño, selva alta e impenetrable bajo el control territorial de varios grupos aborígenes. La Conquista del Chaco comenzó en 1881 y terminó en 1917. Poco a poco, en los terrenos tomados eran instalados obrajes forestales ya a ellos se extendían los ramales ferroviarios, necesario para su extracción de la selva y traslado hasta las puntas de riel. Luego, una vez deforestado el terreno circundante, se establecían allí colonias destinadas a la agricultura,(…) pero no siempre la explotación forestal concluyó en la agricultura. Los obrajes de madera y carbón eran la principal inversión de los inmigrantes por su rédito inmediato. El ferrocarril redujo la cantidad de molinos harineros que existían en la zona mesopotámica: Villa Atamisqui y Salavina, por ejemplo, al traer harinas ya elaboradas industrialmente y a bajo precio. Pero, por otro lado, posibilitó el ingreso a la región de nuevas maquinarias. Las ventajas del transporte a menor precio promovió la inversión en canales de riego en el curso medio del Río Dulce, (…) los conchabadores (contratistas de trabajadores) ahora cargaban a los jornaleros santiagueños (muchas veces con sus familias) en los vagones de carga para llevarlos a la zafra de los ingenios tucumanos de caña de azúcar y a los obrajes forestales que venían teniendo gran desarrollo en toda la Mesopotamia santiagueña mientras abrían nuevas entradas en la selva chaqueña, al este del Salado. La expansión ferroviaria y la explotación de los bosques se reclamaban mutuamente: madera para los durmientes de quebracho en que se asentaban los rieles, para postes de alambrado y de telégrafo, y carbón para combustible eran requeridos en todo el país de manera creciente. Varias poblaciones mesopotámicas se mudaron a orillas del ferrocarril, como ya lo hubieran hecho tantas veces en la historia siguiendo el curso azaroso de los ríos. Estos traslados de pueblos enteros se inscriben en una larga tradición de desplazamientos periódicos…”

En su momento al referirnos a la “Agonía del campo santiagueño”, vimos cómo se conformaron como consecuencia de lo descripto espacios de pobreza extrema, de vulnerabilidad social que desataron, a diversos ritmos, procesos de éxodo de población hacia las ciudades y sus periferias. Así, en las últimas décadas miles de campesinos pobres dejaron los campos para irse a zonas urbanas, dentro y fuera de la provincia. Esta situación geohistórica es sumamente grave debido a que el poblamiento de vastas zonas disminuyó a un ritmo acelerado a partir de la década de los cincuenta y sesenta, cuando la población rural emigró a las ciudades, cuando era necesaria una mayor productividad de estas explotaciones tradicionales para originar más alimentos, fibras y materias primas para la agroindustria, cuando las formas de producción y sus formas adquieren otros criterios medioambientales.

A la falta de agua, la explotación extensiva, el inadecuado laboreo agrario y la deforestación irracional acarrearon dilapidaciones territoriales e inclusos desgastes genéticos en ciertos cultivos, y otras plantas tradicionalmente útiles para cultivos alimentarios.

En los espacios rurales tradicionales de extrema pobreza, las plagas, pestes ganaderas y épocas de escasa fertilidad no han podido ser detenidas debido a que los magros ingresos del campesinado impiden el acceso a la modernidad por el alto precio de los productos químicos, a lo que se añaden métodos rutinarios en el uso del suelo. De esta manera, la vetustez e inmovilismo geosocial, y las agudas situaciones de extrema pobreza sólo han ocasionado graves pérdidas socioeconómicas y ambientales, y han impedido el desenvolvimiento agrícola, ganadero y forestal sustentable.

Al consolidarse el empobrecimiento de esos espacios se han reducido, digamos la supervivencia del campesinado tradicional con sus producciones para el autoconsumo. Ello se puede constatar en aquellas zonas donde aún domina la explotación tradicional de los suelos. Aunque los espacios destinados a la agricultura de subsistencia han disminuido en importancia por la expansión de nuevos tipos de agricultura comercial, sobre todo a partir de la rápida etapa de modernización de los años setenta y ochenta, aún hay grandes superficies en donde habitan numerosas familias campesinas que conservan modos de vidas del pasado, en evidente desincronización con la vida contemporánea. El deterioro de estos espacios, que profundiza la pobreza y la desnutrición o mal nutrición de las familias campesinas se han acentuado década tras décadas en los paisajes agrarios tradicionales, tal como lo reflejan los informes de numerosas fundaciones y/o organizaciones que están interviniendo en el interior provincial.

La sobreexpolotación de maderas preciosas se ha llevado a cabo, en varios grados, en regiones selváticas y boscosas, lo que empobrece la cobertura vegetacional y degrada espacios. La velocidad con que se dañan. Cualitativa y cuantitativamente, diversas especies maderables silvestres se puede apreciar en especial en el quebracho colorado (Chaco y Santiago del Estero), donde se traía el tanino, que a comienzo de los años treinta del siglo pasado aportaba alrededor del 65% del consumo mundial (hizo que su importancia declinara notoriamente a partir del quinquenio 1956-1960. Así se constataba en 1977, cuando se exportaban solo 84.000 toneladas del extracto curtiente. Los obrajes donde se convertían en viruta los robustos rollizos de que quebracho se transformaron en espacios yermos o abiertos al cultivo del algodón, pues estas modalidades de explotación impedía su reposición natural o artificial.

En las décadas del ’60 y del ’90 se generaron profundos cambios que disminuyeron la utilización de mano de obra en las tareas agrícolas contemporáneamente a la drástica reducción de la actividad ferroviaria. “…ante la nueva sequía ferroviaria de la década de 1980, cuando se desmontan los servicios de miles de kilómetros en el país entero y quedaron los rieles desiertos como lechos muertos, muchos pobladores volvieron a sus antiguos asentamientos, dejando nuevos pueblos fantasmas en torno de las estaciones de arquitectura inglesa”. Groso, José L. (p. 73 y 74)”.

Para ir concluyendo. La población flotante de trabajadores sin tierras o los que viven de ocasionales trabajos rurales. Los campesinos que pertenecen tipos de agricultura menor deben su situación a la involución productiva de sus territorios de subsistencia, donde la escasísima producción se obtiene a expensas de una irreparable destrucción de suelos, bosques y biodiversidad. Las negativas transformaciones de estos espacios antiguos han incidido, en las últimas décadas, en la conformación de paisajes empobrecidos que no pueden asegurar la alimentación de los conglomerados rurales. Así, este tipo de agricultura deja de tener solvencia no sólo porque se han destruido sus bases geográficas sino también porque las tecnologías disponibles son antiguas.

A esto último, debemos sostener que el declive ferroviario no es la única causal del despoblamiento rural y de pequeños pueblos, o del vaciamiento del interior provincial, o de la agonía del campo o como quieran denominarlo, no sabemos si fue el tren o fue un conjunto de distintas variables las que afectaron de distintas maneras a los pueblos. En muchos casos, el tren perdió su razón de ser. Su matrimonio con la industria liviana nunca funcionó, ni aquí ni en el resto del mundo. El camión captó las cargas generales y aquellas que atravesaban distancias menores.

Hay que sumar también los cambios tecnológico, de propiedad y organizacional en el agro y los nuevos esquemas productivos. Santiago del Estero siempre fue expulsora de población, desde la época colonial. Las pequeñas localidades son las más vulnerables en las migraciones. La ida de 15 personas puede representar el 10-15% de su población. Además, estas suelen ser monoproductoras. De manera que si esa actividad afrontara algún tipo de problema, probablemente estos serían transmitidos al pueblo todo.

La pregunta que nos hacemos, y que en algún momento trataremos de responder dejando de lado la nostalgia y el “amor al ferrocarril” de algunos, y que, no es necesariamente amor a todo el ferrocarril, sino al más bien al de pasajeros, porque es el que conectaba las localidades y permitía que las personas pudieran movilizarse: ¿La vuelta del tren traerá progreso a las localidades que la perdieron? Decimos esto, porque la nostalgia por el tren expresa una postura política muy fuerte, en tanto es aquel que dio vida a la Argentina, a la sexta economía mundial en términos de producción por habitante. Ese ferrocarril, que expresa un estadio en el desarrollo de la sociedad, no existe más. Y la última, ¿Qué respuestas nos podría dar el pasado para ser reutilizada en el siglo XXI?

Por Hugo R. Manfredi

Bibliografía:

° Barrera, Carlos A. y Grupo de Análisis de Sistemas Ecológicos, “Economía y ambiente: análisis del subsistema regional chaqueño”, en O, Sunkel y N. Giglo (comps), cit. I, pág. 600.

° Díaz, Ramón J. “El valle de Sanagasta”, en Revista Geográfica, IPGH, núm. 95, enero-junio de 1982, pág. 110-120.

° Gligo, Nicolo. “El estilo de desarrollo agrícola de la América Latina desde la perspectiva ambiental”, en O. Sunkel y N. Giglo, comps, cit., vol. I, pág, 417.

° Zamorano, Mariano. “La Argentina”, Geografía Universal Larousse, Edit. Planeta, 1973, tomo II, pág. 346.

En Cunill Grau. “Las transformaciones del espacio geohistórico latinoamericano 1930-1990”. Fondo de Cultura Económica, 1998. FCE, Argentina.

También

° Dargoltz, Raúl. Universidad Nacional de Santiago del Estero-CONICET. “Las economías regionales argentinas y la globalización. El caso de Santiago del Estero y la explotación del quebracho colorado”. En Trabajo y Socieda, N° 6, vol. V, junio-septiembre de 2003, Santiago del Estero, Argentina.

° Groso, J. L. (2008). “Indios muertos, negros invisibles: hegemonía, identidad y añoranza”. Córdoba. Encuentro Grupo Editor. Páginas 26 y 27.

A modo de ejemplo.

Villa Quebrachos: el pueblo fantasma que quedó abandonado hace muchos años

En este nuevo informe, Noticiero 7 recorre el interior santiagueño para conocer la cultura, costumbres y tradiciones de Santiago del Estero.

31/10/2018

En el 53 aniversario de Canal 7 equipos del Noticiero siguen recorriendo el interior de la provincia para conocer la cultura, costumbres y tradiciones de Santiago.

En este oportunidad, llegaron hasta Villa Quebrachos, un pueblo fantasma, que quedó abandonado hace muchísimos años, y que los rumores de los vecinos hacen referencia a un mito ocurrido hace muchas décadas atrás.

Algunos de sus pobladores contaron que se rumoreaba que un sacerdote, al que le negaron agua, fue quien maldijo al pueblo, diciendo que “nada ni nadie crecerá en este lugar”. El pueblo se fue quedando vacío. Muchos se fueron a Sumampa, a Ojo de Agua, o localidades cercanas.

En la actualidad, aún está una iglesia que tenía un campanario de bronce que se escuchaba a unos cuatro kilómetros de distancia. Toda una reliquia que los pobladores, hoy, atesoran y añoran.

Datos.

«Estaciones de ferrocarril abandonadas de la provincia de Santiago del Estero»

A

- Estación Abra Grande

- Estación Ancaján

- Estación Añatuya

- Estación Ardiles

- Estación Argentina

- Estación Árraga

- Estación Atamisqui (Mitre)

- Estación Averías

B

C

- Estación Campo del Cielo

- Estación Casares

- Estación Chaupi Pozo

- Estación Chilca Juliana

- Estación Choya

- Estación Clodomira

E

F

G

H

I

K

L

- Estación La Aurora (Santiago del Estero)

- Estación La Banda (Belgrano)

- Estación La Cañada

- Desvío La Paloma

- Estación La Punta

- Estación Laprida (Santiago del Estero)

- Estación Lavalle (Santiago del Estero)

- Estación Llajta Mauca

- Estación Loreto

- Estación Los Naranjos

- Estación Los Telares

- Estación Lugones

M

P

- Estación Palo Negro

- Estación Pampa de los Guanacos

- Estación Pampa Mayo

- Estación Pozo Dulce

- Estación Pozo Hondo

- Estación Puni Tajo

R

S

- Estación San Pedro (Santiago del Estero)

- Estación San Ramón

- Estación Santiago CC

- Estación Santiago del Estero

- Estación Selva

- Estación Simbol

- Estación Simbol Bajo

- Estación Simbolar (Belgrano)

- Estación Sol de Julio

- Estación Sumampa

- Estación Suncho Corral

T

- Estación Taboada (Mitre)

- Estación Tacañitas (Belgrano)

- Estación Tapso

- Estación Termas de Río Hondo

- Estación Tiun Punco

V

Z

Estación Ancaján

Ancaján se encuentra en la provincia de Santiago del Estero era un embarcadero ubicado en el departamento Choya .

Era el final de recorrido de un desvío industrial conocido como CC-21 este se desprendía del ramal CC-10 del ex FC Belgrano .

El ramal fue inaugurado en 1890 por el FC Central Norte Argentino. En el año 1978 se clausuro dicho ramal y dejaron de circular los trenes , el motivo principal fue el cierre de sus canteras donde se extraían las rocas.